Bella ragazza, andavo male a scuola

son fuori tempo, sono già partita,

mio padre un avvocato anni Sessanta

se fossi viva sarei non so cosa

bruciavo come grano sulla brace

non riconosco niente del 2000

non ho strumenti, straccio la partita,

la batteria rullata giù in cantina

ricordo il giorno della bocciatura

ci ho fatto un sole, un buco con il pugno.

Mio padre seduttivo a labbra molli

mia madre insoddisfatta che fumava

la cameriera che parlava in sardo

quelle lenzuola nere viste un giorno

regalo di un’amica di mio padre

mia madre che inghiottiva umiliazione.

Quella donna morì improvvisamente

un giorno prima c’era poi non c’era

vedemmo il necrologio sul Corriere

come un enigma la sua parure nera

mio padre sempre uguale tenne il foglio

non disse nulla, perse la sua amante

e le lenzuola tornarono amare.

Mio padre intossicato di spumante,

la scuola che faceva solo rabbia

la voglia di riscatto e quel latino

rompicoglioni sopra tutti i muri.

Conobbi il movimento a sedici anni

che mi toccavo con le lunghe dita

Giovanni era il più bello del liceo

in primavera aveva già la moto

non la patente, ma se ne fregava

conosceva dei dritti quarantenni

parlava di valori e di Ezra Pound

un giorno mi invitò alle sue riunioni

lo scantinato torrido pulsava

mi videro e tirarono l’uccello

Giovanni li schiantò con uno sguardo

alzò solo una mano e disse “Mai”.

“In culo”, disse “attenti”, e disse “Mai”.

Compresi che era l’uomo e che ero sua

io maschia con i miei capelli neri

che molti mi dicevano aggressiva

gli giurai fedeltà fin che ero viva

io ribelle a spaccare batterie

io scalmanata a urlare alla partita

mi donai in quella sera del liceo

all’uomo cavaliere della luna

al pallido fascista in accensione.

Da allora anch’io guidai la sua coupé

mi insegnò là di dietro all’Idroscalo

sgommavo a fare fuori quell’asfalto

schiacciato come un servo sotto i piedi.

Ma più che altro c’era solo sete

e mi premeva quando mi baciava

la lingua era bollente, il labbro duro,

e poi bagnato e poi dimenticavo.

“Amor che a nullo amato amar perdona”

l’unica cosa che ho imparato a scuola

l’ho seguito leale ovunque andasse

si fidava di me più che degli altri

non mi fregava niente dei borghesi

coi polsi rotti verso l’assoluto

Il Settimo Sigillo era una guida

e le riunioni con i picchiatori

per l’idea, per la morte, per la storia

era rivoluzione che pulsava.

Mia madre spenta che faceva pena

non sopportavo più di andare a casa

Giovanni mi propose la sua stanza

mio padre freddo disse “Bene, vai”.

Ma il gioco cominciava a farsi duro

i camerati uccisi e gli altri pure

e Ramelli, e Mantakas laggiù a Roma

come fiori di sangue sulle strade.

Venne il giorno di uscire dalle righe

decisamente, anzi venne la notte.

Giovanni era la mente coraggiosa

io una mano ed un cuore: cominciammo

a pensare ad azioni di rapina

per pagarci la vita clandestina

e dedicarci alla rivoluzione,

pochi, braccati, cranio a cranio al mondo.

Al primo sangue mi girò la testa

la debolezza vomitata a fiotti

sul marciapiede, e mi credetti incinta,

si sentì la sirena che ululava

mi tirarono via mezza svenuta,

mi svegliai con un senso di disprezzo

verso me stessa, ma brillava il Sole

fuori dalla finestra, sì, quel sole

uomo come Giovanni, e io la luna:

per una volta placai la mia rabbia

restando donna ai raggi di quel sole.

Quando tornò la notte ero cresciuta,

secondo sangue e niente più paura

rapina in banca con pistola anch’io

carabiniere rimasto per terra.

Giornali come ali di piccione

ferito e grigio a scuotersi impotente

tentando di spiegare la rapina

parlarono di neofascismo armato

ma nessuno sapeva chi era stato.

Nascondersi divenne obbligatorio

finché venne arrestato un camerata

malamente accusato anche di quello;

potemmo uscire sulla sua pellaccia,

affacciarci di nuovo, allora, sì,

e però qualche cosa era cambiata

una piega malsana sulle cose

che si manifestò lenta, una dose

tagliata male, non saprei neanch’io.

Sulle panchine di piazzale Libia

l’esaltazione covava il ripiego

ed io partecipavo a fratellanze

oscure e traditrici, nel vibrare

di un cupo e malinconico attardarsi

mentre la sera estiva non mollava.

Mollavo io e non me ne accorgevo.

Un giorno tornai a casa di mia madre

dopo sei mesi che non la vedevo

odiavo già i gradini che salivo

nel corridoio lungo con i quadri

le pretesi cinquantamila lire

bugiarda mi rispose “Non le ho”

mi fece venir voglia di scappare

o di spaccare, poca differenza,

la condizione senza via d’uscita

che aveva indirizzato la mia vita.

Allora alzai le braccia non so come

coi pugni in guardia come nella boxe

tra minaccia e difesa, la incalzai

lei rinculava stronza e spaventata

sotto il De Pisis sotto il Boccasile

la spinsi fino al fondo della casa

urlando fuori tutta la mia rabbia

e davanti alla porta della stanza

dove avevo dormito tanti anni

la cameretta con appesi i poster

le diedi quattro schiaffi spaventosi

e poi fuggii e non tornai mai più.

Lo raccontai a Giovanni e stette zitto

ma tanto ormai parlare era bucato

la storia era bucata come me

quelle panchine che dicevo prima

quell’eroina di piazzale Libia

la mia rivolta era finita male

quattro gatti sbandati scaricati

dalla gente più in gamba che sparava

e scontava galera ed inchiostrava

con il suo sangue nero i calendari.

Tirai a campare ancora un po’ di tempo

sono crepata nel ‘92

mi son presa la peste dei drogati

il primo AIDS, Giovanni ormai non c’era

però venne a trovarmi in ospedale

lui solo, né mio padre né mia madre,

lui che ormai lavorava imborghesito.

Ed oggi, dico adesso che è finita,

racconto come il male mi ha bruciato;

eppure non mi trovo, nel 2000,

vi vedo qui dall’alto e vedo male.

La culla del dolore, l’ospedale,

son morta tra le braccia di una suora

ho visto tutto bianco e son partita

col solo cuore che mi è stato dato.

Ho visto tutto bianco. Son partita.

Col solo cuore che mi è stato dato.

son fuori tempo, sono già partita,

mio padre un avvocato anni Sessanta

se fossi viva sarei non so cosa

bruciavo come grano sulla brace

non riconosco niente del 2000

non ho strumenti, straccio la partita,

la batteria rullata giù in cantina

ricordo il giorno della bocciatura

ci ho fatto un sole, un buco con il pugno.

Mio padre seduttivo a labbra molli

mia madre insoddisfatta che fumava

la cameriera che parlava in sardo

quelle lenzuola nere viste un giorno

regalo di un’amica di mio padre

mia madre che inghiottiva umiliazione.

Quella donna morì improvvisamente

un giorno prima c’era poi non c’era

vedemmo il necrologio sul Corriere

come un enigma la sua parure nera

mio padre sempre uguale tenne il foglio

non disse nulla, perse la sua amante

e le lenzuola tornarono amare.

Mio padre intossicato di spumante,

la scuola che faceva solo rabbia

la voglia di riscatto e quel latino

rompicoglioni sopra tutti i muri.

Conobbi il movimento a sedici anni

che mi toccavo con le lunghe dita

Giovanni era il più bello del liceo

in primavera aveva già la moto

non la patente, ma se ne fregava

conosceva dei dritti quarantenni

parlava di valori e di Ezra Pound

un giorno mi invitò alle sue riunioni

lo scantinato torrido pulsava

mi videro e tirarono l’uccello

Giovanni li schiantò con uno sguardo

alzò solo una mano e disse “Mai”.

“In culo”, disse “attenti”, e disse “Mai”.

Compresi che era l’uomo e che ero sua

io maschia con i miei capelli neri

che molti mi dicevano aggressiva

gli giurai fedeltà fin che ero viva

io ribelle a spaccare batterie

io scalmanata a urlare alla partita

mi donai in quella sera del liceo

all’uomo cavaliere della luna

al pallido fascista in accensione.

Da allora anch’io guidai la sua coupé

mi insegnò là di dietro all’Idroscalo

sgommavo a fare fuori quell’asfalto

schiacciato come un servo sotto i piedi.

Ma più che altro c’era solo sete

e mi premeva quando mi baciava

la lingua era bollente, il labbro duro,

e poi bagnato e poi dimenticavo.

“Amor che a nullo amato amar perdona”

l’unica cosa che ho imparato a scuola

l’ho seguito leale ovunque andasse

si fidava di me più che degli altri

non mi fregava niente dei borghesi

coi polsi rotti verso l’assoluto

Il Settimo Sigillo era una guida

e le riunioni con i picchiatori

per l’idea, per la morte, per la storia

era rivoluzione che pulsava.

Mia madre spenta che faceva pena

non sopportavo più di andare a casa

Giovanni mi propose la sua stanza

mio padre freddo disse “Bene, vai”.

Ma il gioco cominciava a farsi duro

i camerati uccisi e gli altri pure

e Ramelli, e Mantakas laggiù a Roma

come fiori di sangue sulle strade.

Venne il giorno di uscire dalle righe

decisamente, anzi venne la notte.

Giovanni era la mente coraggiosa

io una mano ed un cuore: cominciammo

a pensare ad azioni di rapina

per pagarci la vita clandestina

e dedicarci alla rivoluzione,

pochi, braccati, cranio a cranio al mondo.

Al primo sangue mi girò la testa

la debolezza vomitata a fiotti

sul marciapiede, e mi credetti incinta,

si sentì la sirena che ululava

mi tirarono via mezza svenuta,

mi svegliai con un senso di disprezzo

verso me stessa, ma brillava il Sole

fuori dalla finestra, sì, quel sole

uomo come Giovanni, e io la luna:

per una volta placai la mia rabbia

restando donna ai raggi di quel sole.

Quando tornò la notte ero cresciuta,

secondo sangue e niente più paura

rapina in banca con pistola anch’io

carabiniere rimasto per terra.

Giornali come ali di piccione

ferito e grigio a scuotersi impotente

tentando di spiegare la rapina

parlarono di neofascismo armato

ma nessuno sapeva chi era stato.

Nascondersi divenne obbligatorio

finché venne arrestato un camerata

malamente accusato anche di quello;

potemmo uscire sulla sua pellaccia,

affacciarci di nuovo, allora, sì,

e però qualche cosa era cambiata

una piega malsana sulle cose

che si manifestò lenta, una dose

tagliata male, non saprei neanch’io.

Sulle panchine di piazzale Libia

l’esaltazione covava il ripiego

ed io partecipavo a fratellanze

oscure e traditrici, nel vibrare

di un cupo e malinconico attardarsi

mentre la sera estiva non mollava.

Mollavo io e non me ne accorgevo.

Un giorno tornai a casa di mia madre

dopo sei mesi che non la vedevo

odiavo già i gradini che salivo

nel corridoio lungo con i quadri

le pretesi cinquantamila lire

bugiarda mi rispose “Non le ho”

mi fece venir voglia di scappare

o di spaccare, poca differenza,

la condizione senza via d’uscita

che aveva indirizzato la mia vita.

Allora alzai le braccia non so come

coi pugni in guardia come nella boxe

tra minaccia e difesa, la incalzai

lei rinculava stronza e spaventata

sotto il De Pisis sotto il Boccasile

la spinsi fino al fondo della casa

urlando fuori tutta la mia rabbia

e davanti alla porta della stanza

dove avevo dormito tanti anni

la cameretta con appesi i poster

le diedi quattro schiaffi spaventosi

e poi fuggii e non tornai mai più.

Lo raccontai a Giovanni e stette zitto

ma tanto ormai parlare era bucato

la storia era bucata come me

quelle panchine che dicevo prima

quell’eroina di piazzale Libia

la mia rivolta era finita male

quattro gatti sbandati scaricati

dalla gente più in gamba che sparava

e scontava galera ed inchiostrava

con il suo sangue nero i calendari.

Tirai a campare ancora un po’ di tempo

sono crepata nel ‘92

mi son presa la peste dei drogati

il primo AIDS, Giovanni ormai non c’era

però venne a trovarmi in ospedale

lui solo, né mio padre né mia madre,

lui che ormai lavorava imborghesito.

Ed oggi, dico adesso che è finita,

racconto come il male mi ha bruciato;

eppure non mi trovo, nel 2000,

vi vedo qui dall’alto e vedo male.

La culla del dolore, l’ospedale,

son morta tra le braccia di una suora

ho visto tutto bianco e son partita

col solo cuore che mi è stato dato.

Ho visto tutto bianco. Son partita.

Col solo cuore che mi è stato dato.

envoyé par Riccardo Venturi - 21/1/2016 - 03:44

IL CANTO DI ANNA

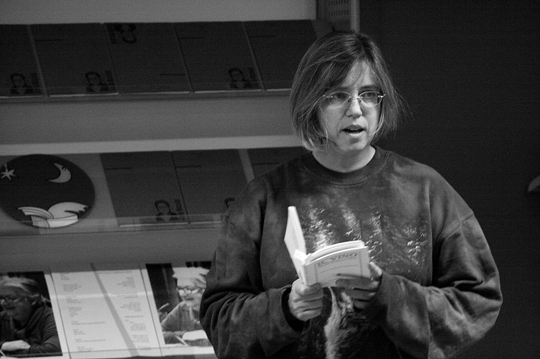

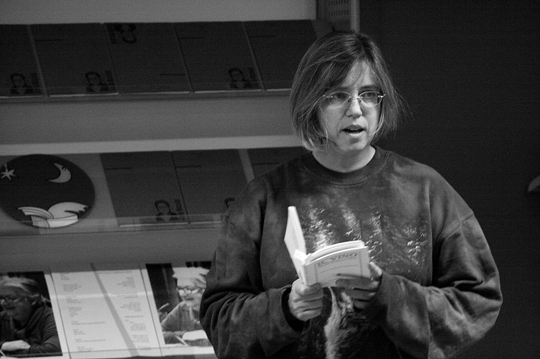

Intervista a Anna Lamberti Bocconi

Pubblicato da Antonio Sparzani

Da Nazione Indiana, 15/04/2010

Venerdì 16 e sabato 17 aprile [2010], ore 20.45, al Circolo Curtatone, via Curtatone 19, Milano, Anna Lamberti-Bocconi, accompagnata da Constantin Mihai, “violino clandestino” ci offriranno una lettura scenica (ingresso € 3,00, segue rinfresco) del Canto di una ragazza fascista dei miei tempi (Transeuropa, Massa, 2010), di cui potete vedete la copertina (estesa alla quarta, cliccare per ingrandire) in fondo al post. A me il modo migliore di conoscere il libro sembra quello di intervistare l’autrice, e quindi ecco qua:

Antonio: Cara Anna, da pochi giorni ho letto il tuo Canto, letto d’un fiato, perché non mi pare che si presti a molte interruzioni, e mi ha molto colpito. E allora mi piacerebbe parlarne con te, qui in pubblico: una recensione ‒ intervista con l’autrice: la prima domanda è quasi d’obbligo: c’è qualche elemento autobiografico nella storia, o meglio nelle storie, che compaiono in questo vero moderno poema epico?

Anna: Più di uno. Innanzitutto per l’io narrante: se riguardo al mio libro precedente, Rumeni, ci tenevo a specificare che la protagonista mi somigliava ma non ero del tutto io, qui devo ammettere che il personaggio della poetessa è proprio un autoritratto, fa le cose che faccio io, gira da sola a piedi a tutte le ore, guarda tutto, interroga tutto, si siede sulle panchine, con quella libertà tra l’eroico e il trasognato di chi non ha più niente da perdere. Poi c’è Milano, il mio scenario d’elezione, una città che più autobiografica di così non si può. Al dritto e al rovescio, dal 1961 a oggi.

Per quanto riguarda le storie, quella di Filippo e quella di Francesco sono tutte inventate, anche se, per Filippo quando parla dell’alpinismo, mi sono ispirata a un paio di ragazzi di gran valore miei amici, entrambi “cuori neri”, che fanno scalate in solitaria e vivono questa pratica come una disciplina di elevazione spirituale, una sorta di arte marziale occidentale.

Invece la ragazza fascista ha degli agganci abbastanza puntuali con cose realmente avvenute. Era decenni che mi portavo dentro il ricordo vago ma rilevante di una ragazza un po’ più grande di me, la figlia di un collega di mio padre (per l’appunto, “un avvocato anni Sessanta”): un’adolescente difficile, prepotente, allo sbando per carattere, per famiglia, chi lo sa, che crescendo ha seguito davvero la parabola autodistruttiva che ho raccontato (anche se poi nel testo molte cose le ho aggiunte o le ho cambiate). Erano anni duri e io ero poco più che una bambina. Sai quando da piccoli si percepiscono delle cose ma senza capirle bene, e perciò rimangono nel mistero, si piantano a fianco della vita che passa, e acquisiscono persino un fascino, una teatralità laterale… Evidentemente questa immagine mi ha accompagnato in silenzio per tanti anni, e poi a un certo punto è venuto il momento di farla parlare.

Infine vorrei aggiungere che, dal punto di vista della mia autobiografia psichica, tutte le passioni perdenti, anche quelle non vissute in prima persona, fanno da travi portanti; e non chiedetemi il motivo, perché non lo so. So solo che – da tutta la vita – quel che colgo attorno a me di acceso, convinto, romantico, sbagliato, sbaragliato, morale, immorale, sacrificale, mi si installa subito in animo e non mi molla più, diventa mattoni.

Ant.: sono sempre curioso di capire, se mai è possibile, la genesi di un’opera. Ti chiedo quindi se c’è o c’è stato qualche episodio, fatto, sfumatura, fantasia della tua vita recente che ha provocato la composizione del tuo poema.

Anna: Certo, come no! Devo lo stimolo, la frustata decisiva al RicercaBo di novembre scorso, un convegno, festival, non saprei come definirlo, insomma un’iniziativa sulla letteratura di ricerca che si tiene a Bologna, con fantastici padroni di casa chiamati Nanni Balestrini, Renato Barilli e Niva Lorenzini. Sono stata invitata e ho portato la parte dell’opera fino allora esistente, quello che sul libro è il primo canto. L’accoglienza è stata ottima, e io felice, ovviamente. Poi mi si è avvicinato un bel tipo distinto, si è complimentato, io non lo conoscevo, lui si è presentato come Giulio Milani, il direttore editoriale di Transeuropa , e mi ha detto che voleva pubblicare il mio lavoro. Credevo, io, di cavarmela a buon mercato, di dargli quel breve poemetto, accompagnato dal resto delle mie poesie inedite… Eh no! Milani ha capito subito con chi aveva a che fare, e mi ha, come dici tu, provocato la composizione: “Lo voglio proprio, e te lo pubblico subito: ma tu mi scrivi un libro tutto intero, coi personaggi e con una storia. Altrimenti, nisba”. E questi sono i modi in cui si fa “produrre” la Lamberti-Bocconi. Mi sono sentita sfidata su una cosa che mi piaceva, e nell’arco di due-tre mesi l’ho portato a termine.

Ant.: “Parliamo un po’ di piazza Aspromonte, che anche a me è cara e che ho scelto per l’immagine di testa, con i suoi alberi e le sue panchine, e di Filippo bello biondo e vagabondo; ci sono dei versi che ogni tanto mi colpiscono più di altri, perché suscitano echi inaspettati, “Volevo bere dove non si muore / dove scorrono i fiumi della stirpe, / al modo del cinabro celebrare / un ideale mistico e lucente…”; qui c’è un’eco inaspettata di provenienza dannunziana, del resto coerente con l’ispirazione principale di Filippo, che ne dici? Quei “fiumi della stirpe” …, che, per inciso, a me suona molto bene, visto che, malgrado nella sinistra parlar bene di D’Annunzio suoni eresia, io ne apprezzo molte cose. Hai voglia di commentare su questo e su eventuali altre eco, più o meno coscienti, che riconosci nel tuo poema?”

Anna: Mi chiedi di parlare di piazza Aspromonte? E io lo faccio con piacere! Come in buona parte della mia cara Città Studi, ci troviamo in un tessuto urbano compatto e integro, in stile primo ‘900; forse la Milano più amabile, quella storica un po’ defilata, mai toccata da mode e corruzioni varie. In particolare, i giardinetti boscosi di piazza Aspromonte costituiscono un’area verde particolarmente bella, con alberi di pregio donati e piantumati all’epoca dai fratelli Ingegnoli, celebri agronomi di quella stirpe entusiasta, audace e creativa che ha fatto l’Italia. Pensate – divago un attimo – che c’è una lettera del 1888 indirizzata da Giuseppe Verdi ai fratelli Ingegnoli, i quali gli avevano mandato in omaggio sei esemplari di un frutto esotico di cui avevano appena iniziato in Italia la coltivazione: il caco! Il Maestro esprime grande entusiasmo per quella dolcissima delizia, e ne auspica la diffusione su tutto il territorio nazionale. Bene, tutto ciò per evocare le nervature storiche di una certa Milano, che è poi quella che metto in scena nei miei libri, impattata con la più dura contemporaneità. E dunque, capirai che mi ha fatto gioco il fatto che attualmente in piazza Aspromonte si trovi la sede di Forza Nuova… L’ambientazione ideale per il mio Filippo.

D’Annunzio: a me piace moltissimo. La sinistra, poveretta, lasciamo un po’ che parli o non parli di quel poco che può… Te lo dice una che ha sempre votato PCI e poi querce, ulivi, pds, ds, pd, caparbiamente fino alla catastrofe odierna. Così approfitto anche per chiarire inizialmente, e semplicemente, quel che magari potrebbe ingenerare un equivoco: non sono fascista. D’Annunzio fu il Vate letterario di quel tipo di fascismo roboante e vitale che in effetti ispira l’estetica di quelli come Filippo, una “minoranza nobile” che a tutt’oggi fa proprie quel tipo di visioni. Io la sento come un’epoca, uno sfondo che da una parte sfornava fregi, proclami, opere ardite, fermento artistico, individui affascinanti e grandi realizzazioni, dall’altra forgiava un terrificante crogiolo di sangue e atrocità. Mi pare che nei quattro versi che hai citato ci sia una buona sintesi dell’utopia di questo stile. Il cinabro, poi, oltre a essere un vocabolo di bel suono e un minerale di uno splendido rosso, l’ho messo per richiamare il titolo, Il cammino del cinabro, dell’autobiografia spirituale di Julius Evola, il “loro” maggior filosofo.

Altre eco, vediamo un po’… Le lenzuola nere che appaiono verso l’inizio sono quelle, anch’esse sedimentate in me da tempi remoti, di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, uno dei miei film preferiti, dove Eros e Thanatos si intrecciano nelle fattezze di due grandiosi Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan. Per i dialoghi spezzati all’interno dei versi, che quando vengono bene mi danno un’immensa soddisfazione, riconosco come maestro Gozzano. Poi i fumetti: soprattutto il quarto canto, quello di Francesco, me lo vedrei bene sceneggiato da qualcuno in gamba, quelli giovani che non so neanche come si chiamano, tipo la rivista “Animals”, insomma. Anzi, mentre lo scrivevo lo immaginavo proprio visivamente. E infine: già per Rumeni, e poi anche per questo Canto (mi riferisco alla recensione di Nadia Agustoni su La Poesia e lo Spirito), più di una volta sono stata accostata a Pasolini. Beh, che questa eco risuoni o meno nei lettori, devo dire che è un onore talmente grande per me, che non ho la capacità di commentarlo.

Ant.: Sì, Milano è indubbiamente lo scenario principale di tutto il poema; ma certi voli vanno ben più in là: “Voi vivi, voi borghesi, voi distanti / voi padri e madri, voi giorni passati: / siete la fossa dove abbiam buttato / i soli cuori che ci avete dato”, hai voglia di commentare questa quartina, tra l’altro da te corsivata, del quinto canto?

Anna: Di fatto, la quartina che riporti ha un’importanza particolare. Oltre a costituire un inciso, un’altra voce rispetto a quella della poetessa, alla quale è affidato tutto il quinto canto, questi versi sono un po’ la chiave di senso di tutto il libro: ecco i due motivi per cui la quartina è isolata e messa in evidenza dal corsivo. Anche nella parte di Francesco c’è una quartina corsivata, ma in quel caso solo perché è una strofetta da stadio che il ragazzo sta canticchiando. Qui invece si tratta di ben altro. Questi versi sono da immaginare come il coro di tutti i protagonisti del libro, e di tutti quelli come loro: la sintesi del loro fato, il senso profondo e comune di vicende esistenziali con uno stesso nocciolo, benché tanto diverse le une dalle altre. Io immagino come un gruppo di giovani che viene avanti con passo scandito dal destino, inesorabile, senza scampo; una visione forte e cupa; una marcia funebre d’accusa. Accusa a che? O meglio, descrizione ineludibile di un fato, che nella sua nudità diventa accusa: allo spaventoso e ipocrita mondo “borghese”, l’insofferenza verso il quale è la molla di ogni ribellismo; alla sua povertà di cuore, alla sua freddezza e distanza, alla sua bassezza di orizzonti, alle sue messinscene, ai panni sporchi da lavare in casa; e soprattutto al sistema familiare, sua più compiuta macchina da tortura.

Ant.: Il ritmo molto ben cadenzato dell’endecasillabo tiene tutto il poema, si spezza solo in alcune parti del quinto, e ultimo, canto, come mai? È una specie di congedo, è un rilassarsi dal rigore precedente?

Anna: Certo, è un congedo: “Io ho scritto versi e versi, e tanti e tanti / e con loro vi voglio salutare”, dice la poetessa introducendo il finale. Ma non si tratta di un rilassamento, bensì di un gioco compositivo, col quale la poetessa-personaggio del libro e la poetessa vera Anna L.B. confluiscono “a vista” l’una nell’altra, creando un duplice livello di espressione: per questo il saluto con cui la poetessa si congeda dal pubblico dei lettori è costituito da quattro poesie “diverse”, come se fossero testi esterni al poemetto stesso, che lei prende dalle sue carte e inserisce dentro a scopo di congedo. Precisamente quel che ho fatto io: ho scelto dai miei quaderni quattro poesie che andavano bene per la mia conclusione, e le ho come “donate” al personaggio della poetessa. E non a caso l’unica altra poesia “mia” oltre alle quattro finali si trova nel secondo canto, quello più intimo, dove si parla delle madri. Una verità delicata ma esplicita, che chi vuol vedere potrà vedere benissimo.

Ant.: Accenni a Gozzano, anche a me caro, e mi ci aveva fatto pensare soprattutto il dialogo dell’insegnante con Filippo. Ma è Gozzano, per me, anche la voce della città, con uno scarto di colore, di tono, anche se il verso ha una limpidezza paragonabile. Intendo dire che proprio quando la vicenda è calata dentro la città avverto all’improvviso una sensazione di estrema vicinanza e contemporaneamente di brutale allontanamento. La vertigine di un angolo imprevisto, vicino da sempre, mai scorto prima. E’ voluto? E’ una mia impressione?

Anna: Posso rispondere in breve? Sì, è voluto, e mi fa estremo piacere questa tua osservazione. Più il mio poemetto darà vertigine, più sarò contenta. Vuol dire che sono riuscita a esprimere quel che volevo. Grazie!

Intervista a Anna Lamberti Bocconi

Pubblicato da Antonio Sparzani

Da Nazione Indiana, 15/04/2010

Anna Lamberti Bocconi.

Venerdì 16 e sabato 17 aprile [2010], ore 20.45, al Circolo Curtatone, via Curtatone 19, Milano, Anna Lamberti-Bocconi, accompagnata da Constantin Mihai, “violino clandestino” ci offriranno una lettura scenica (ingresso € 3,00, segue rinfresco) del Canto di una ragazza fascista dei miei tempi (Transeuropa, Massa, 2010), di cui potete vedete la copertina (estesa alla quarta, cliccare per ingrandire) in fondo al post. A me il modo migliore di conoscere il libro sembra quello di intervistare l’autrice, e quindi ecco qua:

Antonio: Cara Anna, da pochi giorni ho letto il tuo Canto, letto d’un fiato, perché non mi pare che si presti a molte interruzioni, e mi ha molto colpito. E allora mi piacerebbe parlarne con te, qui in pubblico: una recensione ‒ intervista con l’autrice: la prima domanda è quasi d’obbligo: c’è qualche elemento autobiografico nella storia, o meglio nelle storie, che compaiono in questo vero moderno poema epico?

Anna: Più di uno. Innanzitutto per l’io narrante: se riguardo al mio libro precedente, Rumeni, ci tenevo a specificare che la protagonista mi somigliava ma non ero del tutto io, qui devo ammettere che il personaggio della poetessa è proprio un autoritratto, fa le cose che faccio io, gira da sola a piedi a tutte le ore, guarda tutto, interroga tutto, si siede sulle panchine, con quella libertà tra l’eroico e il trasognato di chi non ha più niente da perdere. Poi c’è Milano, il mio scenario d’elezione, una città che più autobiografica di così non si può. Al dritto e al rovescio, dal 1961 a oggi.

Per quanto riguarda le storie, quella di Filippo e quella di Francesco sono tutte inventate, anche se, per Filippo quando parla dell’alpinismo, mi sono ispirata a un paio di ragazzi di gran valore miei amici, entrambi “cuori neri”, che fanno scalate in solitaria e vivono questa pratica come una disciplina di elevazione spirituale, una sorta di arte marziale occidentale.

Invece la ragazza fascista ha degli agganci abbastanza puntuali con cose realmente avvenute. Era decenni che mi portavo dentro il ricordo vago ma rilevante di una ragazza un po’ più grande di me, la figlia di un collega di mio padre (per l’appunto, “un avvocato anni Sessanta”): un’adolescente difficile, prepotente, allo sbando per carattere, per famiglia, chi lo sa, che crescendo ha seguito davvero la parabola autodistruttiva che ho raccontato (anche se poi nel testo molte cose le ho aggiunte o le ho cambiate). Erano anni duri e io ero poco più che una bambina. Sai quando da piccoli si percepiscono delle cose ma senza capirle bene, e perciò rimangono nel mistero, si piantano a fianco della vita che passa, e acquisiscono persino un fascino, una teatralità laterale… Evidentemente questa immagine mi ha accompagnato in silenzio per tanti anni, e poi a un certo punto è venuto il momento di farla parlare.

Infine vorrei aggiungere che, dal punto di vista della mia autobiografia psichica, tutte le passioni perdenti, anche quelle non vissute in prima persona, fanno da travi portanti; e non chiedetemi il motivo, perché non lo so. So solo che – da tutta la vita – quel che colgo attorno a me di acceso, convinto, romantico, sbagliato, sbaragliato, morale, immorale, sacrificale, mi si installa subito in animo e non mi molla più, diventa mattoni.

Ant.: sono sempre curioso di capire, se mai è possibile, la genesi di un’opera. Ti chiedo quindi se c’è o c’è stato qualche episodio, fatto, sfumatura, fantasia della tua vita recente che ha provocato la composizione del tuo poema.

Anna: Certo, come no! Devo lo stimolo, la frustata decisiva al RicercaBo di novembre scorso, un convegno, festival, non saprei come definirlo, insomma un’iniziativa sulla letteratura di ricerca che si tiene a Bologna, con fantastici padroni di casa chiamati Nanni Balestrini, Renato Barilli e Niva Lorenzini. Sono stata invitata e ho portato la parte dell’opera fino allora esistente, quello che sul libro è il primo canto. L’accoglienza è stata ottima, e io felice, ovviamente. Poi mi si è avvicinato un bel tipo distinto, si è complimentato, io non lo conoscevo, lui si è presentato come Giulio Milani, il direttore editoriale di Transeuropa , e mi ha detto che voleva pubblicare il mio lavoro. Credevo, io, di cavarmela a buon mercato, di dargli quel breve poemetto, accompagnato dal resto delle mie poesie inedite… Eh no! Milani ha capito subito con chi aveva a che fare, e mi ha, come dici tu, provocato la composizione: “Lo voglio proprio, e te lo pubblico subito: ma tu mi scrivi un libro tutto intero, coi personaggi e con una storia. Altrimenti, nisba”. E questi sono i modi in cui si fa “produrre” la Lamberti-Bocconi. Mi sono sentita sfidata su una cosa che mi piaceva, e nell’arco di due-tre mesi l’ho portato a termine.

Ant.: “Parliamo un po’ di piazza Aspromonte, che anche a me è cara e che ho scelto per l’immagine di testa, con i suoi alberi e le sue panchine, e di Filippo bello biondo e vagabondo; ci sono dei versi che ogni tanto mi colpiscono più di altri, perché suscitano echi inaspettati, “Volevo bere dove non si muore / dove scorrono i fiumi della stirpe, / al modo del cinabro celebrare / un ideale mistico e lucente…”; qui c’è un’eco inaspettata di provenienza dannunziana, del resto coerente con l’ispirazione principale di Filippo, che ne dici? Quei “fiumi della stirpe” …, che, per inciso, a me suona molto bene, visto che, malgrado nella sinistra parlar bene di D’Annunzio suoni eresia, io ne apprezzo molte cose. Hai voglia di commentare su questo e su eventuali altre eco, più o meno coscienti, che riconosci nel tuo poema?”

Anna: Mi chiedi di parlare di piazza Aspromonte? E io lo faccio con piacere! Come in buona parte della mia cara Città Studi, ci troviamo in un tessuto urbano compatto e integro, in stile primo ‘900; forse la Milano più amabile, quella storica un po’ defilata, mai toccata da mode e corruzioni varie. In particolare, i giardinetti boscosi di piazza Aspromonte costituiscono un’area verde particolarmente bella, con alberi di pregio donati e piantumati all’epoca dai fratelli Ingegnoli, celebri agronomi di quella stirpe entusiasta, audace e creativa che ha fatto l’Italia. Pensate – divago un attimo – che c’è una lettera del 1888 indirizzata da Giuseppe Verdi ai fratelli Ingegnoli, i quali gli avevano mandato in omaggio sei esemplari di un frutto esotico di cui avevano appena iniziato in Italia la coltivazione: il caco! Il Maestro esprime grande entusiasmo per quella dolcissima delizia, e ne auspica la diffusione su tutto il territorio nazionale. Bene, tutto ciò per evocare le nervature storiche di una certa Milano, che è poi quella che metto in scena nei miei libri, impattata con la più dura contemporaneità. E dunque, capirai che mi ha fatto gioco il fatto che attualmente in piazza Aspromonte si trovi la sede di Forza Nuova… L’ambientazione ideale per il mio Filippo.

D’Annunzio: a me piace moltissimo. La sinistra, poveretta, lasciamo un po’ che parli o non parli di quel poco che può… Te lo dice una che ha sempre votato PCI e poi querce, ulivi, pds, ds, pd, caparbiamente fino alla catastrofe odierna. Così approfitto anche per chiarire inizialmente, e semplicemente, quel che magari potrebbe ingenerare un equivoco: non sono fascista. D’Annunzio fu il Vate letterario di quel tipo di fascismo roboante e vitale che in effetti ispira l’estetica di quelli come Filippo, una “minoranza nobile” che a tutt’oggi fa proprie quel tipo di visioni. Io la sento come un’epoca, uno sfondo che da una parte sfornava fregi, proclami, opere ardite, fermento artistico, individui affascinanti e grandi realizzazioni, dall’altra forgiava un terrificante crogiolo di sangue e atrocità. Mi pare che nei quattro versi che hai citato ci sia una buona sintesi dell’utopia di questo stile. Il cinabro, poi, oltre a essere un vocabolo di bel suono e un minerale di uno splendido rosso, l’ho messo per richiamare il titolo, Il cammino del cinabro, dell’autobiografia spirituale di Julius Evola, il “loro” maggior filosofo.

Altre eco, vediamo un po’… Le lenzuola nere che appaiono verso l’inizio sono quelle, anch’esse sedimentate in me da tempi remoti, di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, uno dei miei film preferiti, dove Eros e Thanatos si intrecciano nelle fattezze di due grandiosi Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan. Per i dialoghi spezzati all’interno dei versi, che quando vengono bene mi danno un’immensa soddisfazione, riconosco come maestro Gozzano. Poi i fumetti: soprattutto il quarto canto, quello di Francesco, me lo vedrei bene sceneggiato da qualcuno in gamba, quelli giovani che non so neanche come si chiamano, tipo la rivista “Animals”, insomma. Anzi, mentre lo scrivevo lo immaginavo proprio visivamente. E infine: già per Rumeni, e poi anche per questo Canto (mi riferisco alla recensione di Nadia Agustoni su La Poesia e lo Spirito), più di una volta sono stata accostata a Pasolini. Beh, che questa eco risuoni o meno nei lettori, devo dire che è un onore talmente grande per me, che non ho la capacità di commentarlo.

Ant.: Sì, Milano è indubbiamente lo scenario principale di tutto il poema; ma certi voli vanno ben più in là: “Voi vivi, voi borghesi, voi distanti / voi padri e madri, voi giorni passati: / siete la fossa dove abbiam buttato / i soli cuori che ci avete dato”, hai voglia di commentare questa quartina, tra l’altro da te corsivata, del quinto canto?

Anna: Di fatto, la quartina che riporti ha un’importanza particolare. Oltre a costituire un inciso, un’altra voce rispetto a quella della poetessa, alla quale è affidato tutto il quinto canto, questi versi sono un po’ la chiave di senso di tutto il libro: ecco i due motivi per cui la quartina è isolata e messa in evidenza dal corsivo. Anche nella parte di Francesco c’è una quartina corsivata, ma in quel caso solo perché è una strofetta da stadio che il ragazzo sta canticchiando. Qui invece si tratta di ben altro. Questi versi sono da immaginare come il coro di tutti i protagonisti del libro, e di tutti quelli come loro: la sintesi del loro fato, il senso profondo e comune di vicende esistenziali con uno stesso nocciolo, benché tanto diverse le une dalle altre. Io immagino come un gruppo di giovani che viene avanti con passo scandito dal destino, inesorabile, senza scampo; una visione forte e cupa; una marcia funebre d’accusa. Accusa a che? O meglio, descrizione ineludibile di un fato, che nella sua nudità diventa accusa: allo spaventoso e ipocrita mondo “borghese”, l’insofferenza verso il quale è la molla di ogni ribellismo; alla sua povertà di cuore, alla sua freddezza e distanza, alla sua bassezza di orizzonti, alle sue messinscene, ai panni sporchi da lavare in casa; e soprattutto al sistema familiare, sua più compiuta macchina da tortura.

Ant.: Il ritmo molto ben cadenzato dell’endecasillabo tiene tutto il poema, si spezza solo in alcune parti del quinto, e ultimo, canto, come mai? È una specie di congedo, è un rilassarsi dal rigore precedente?

Anna: Certo, è un congedo: “Io ho scritto versi e versi, e tanti e tanti / e con loro vi voglio salutare”, dice la poetessa introducendo il finale. Ma non si tratta di un rilassamento, bensì di un gioco compositivo, col quale la poetessa-personaggio del libro e la poetessa vera Anna L.B. confluiscono “a vista” l’una nell’altra, creando un duplice livello di espressione: per questo il saluto con cui la poetessa si congeda dal pubblico dei lettori è costituito da quattro poesie “diverse”, come se fossero testi esterni al poemetto stesso, che lei prende dalle sue carte e inserisce dentro a scopo di congedo. Precisamente quel che ho fatto io: ho scelto dai miei quaderni quattro poesie che andavano bene per la mia conclusione, e le ho come “donate” al personaggio della poetessa. E non a caso l’unica altra poesia “mia” oltre alle quattro finali si trova nel secondo canto, quello più intimo, dove si parla delle madri. Una verità delicata ma esplicita, che chi vuol vedere potrà vedere benissimo.

Ant.: Accenni a Gozzano, anche a me caro, e mi ci aveva fatto pensare soprattutto il dialogo dell’insegnante con Filippo. Ma è Gozzano, per me, anche la voce della città, con uno scarto di colore, di tono, anche se il verso ha una limpidezza paragonabile. Intendo dire che proprio quando la vicenda è calata dentro la città avverto all’improvviso una sensazione di estrema vicinanza e contemporaneamente di brutale allontanamento. La vertigine di un angolo imprevisto, vicino da sempre, mai scorto prima. E’ voluto? E’ una mia impressione?

Anna: Posso rispondere in breve? Sì, è voluto, e mi fa estremo piacere questa tua osservazione. Più il mio poemetto darà vertigine, più sarò contenta. Vuol dire che sono riuscita a esprimere quel che volevo. Grazie!

Gaspard De La Nuit - 21/1/2016 - 04:09

×

![]()

Scritto da Anna Lamberti Bocconi

Con musiche di accompagnamento e CD di canzoni di Davide Giromini

A volte accompagnata da Constantin Mihai, "violino clandestino"

Il Canto di una ragazza fascista dei miei tempi è un poemetto che Anna Lamberti Bocconi ha scritto e pubblicato nel 2010 per le edizioni Transeuropa. Anna la conosciamo, qua dentro, da tempo; è l'autrice della Confessione di Alonso Chisciano, cantata poi da Ivano Fossati nel 1990; la storia, oggettiva e personale, di quella canzone è raccontata nella sua pagina. Il Canto di una ragazza fascista dei miei tempi, per il quale Davide Giromini ha scritto le musiche di accompagnamento allegando un CD di sue canzoni al volume, è diviso in cinque parti: qui presentiamo solo la prima, affidando il resto, per chi vorrà, all'ascolto del video contenentene l'intera lettura da parte della poetessa milanese. Trascrivere integralmente all'ascolto gli ottocentodieci endecasillabi di cui consta sarebbe stato pressoché impossibile, oltre a costituire, probabilmente, una scorrettezza che magari applicheremmo volentieri ad autori più celebri di Anna, ma non a lei che si merita invece, da parte nostra, un inchino di rispetto e di ammirazione. Altro non possiamo offrirle, a parte continuare a parlare un po' del suo Canto. Diviso in cinque parti, si diceva; come si legge nella pagina della Libreria Trebisonda, "narra la storia dura e appassionata di una rivolta violenta e perdente, ambientata negli anni di piombo. Una giovane terrorista nera che ha avuto una morte tragica racconta la sua storia a un personaggio vivente, la “poetessa”, che a sua volta restituisce a questa “sorella devastata dei suoi tempi” il racconto di quanto accade oggi a Milano nel cuore e nelle azioni di una gioventù irriducibile. L’opera è stata definita “una «Spoon River» poetica inattesa e di grande impatto emotivo”. Non è solamente questo; è un insieme di storie fuse in una, quella della ragazza fascista degli anni '70, quella della poetessa stessa, quello della madre della ragazza; quella di un ventenne (pure fascista) che si innamora di una sua professoressa di liceo e che si vede respinto con gentilezza sia da lei, sia -lui imbevuto di "tradizione"- dalla tradizione stessa, quella della famiglia; quella di un giovane proletario ultras dell'Inter che finisce a San Vittore. La prima parte del Canto è la storia, da lei narrata, della ragazza fascista. E' una storia durissima e plausibile, ben compresa, probabilmente, da chi quegli anni li ha vissuti, da ogni parte. E' la storia di una generazione che sognava la rivolta, la ribellione; per una volta, però, noialtri -assieme a Anna Lamberti Bocconi- la andiamo a vedere da un'altra parte, questa storia. Non ci è mai piaciuto abusare dell'aggettivo "scomodo"; a presupposte "scomodità" preferiamo il coraggio di chi affronta storie e argomenti di cui non si vuole parlare. Sulla scorta di Anna, esercitiamo quindi anche noi questo coraggio proponendo il suo testo. Di storie di ragazze fasciste, ce ne sono a disposizioni in specifici libri storici; si pensi a "Fascisteria" di Ugo Maria Tassinari. Sarebbe bene leggerle e conoscerle, tutte queste storie, anche per comprendere meglio quel che ha scritto, in versi, Anna Lamberti Bocconi. La rivolta contro la società borghese, contro l'ambiente familiare e contro le sue ipocrisie; quegli anni di scontri durissimi e di speranze di cambiamenti. Scontri e cambiamenti che animavano anche chi aveva scelto di svoltare verso quella parte che non ci piace, che non ci può piacere, che non ci piacerà mai. La parte con Ezra Pound poi diventato simbolo dei "nipotini" di questo tempo e della loro "casa"; la parte con i settimi sigilli, col mito dell'Uomo, il Vir, la parte col gioco duro e con i propri morti (due dei quali, tra i più celebri, vengono nominati espressamente nel poemetto). La capacità di Anna Lamberti Bocconi è stata proprio quella di aver fatto capire, benissimo, di non voler entrare affatto in questo gioco di morte, bensì di voler solo raccontare e partecipare ad una vita, che poi sono tante vite. Di voler comprendere che cosa ci potesse essere dietro, a quel gioco. Di non voler rinunciare allì'umanità di nessuno, nemmeno di una ragazza fascista che racconta la sua tragica storia. Di sondare l'odio e gli odii incrociati che si sedimentano fino ad esplodere in una data stagione. Non è un tentativo "intimista" di affrontare la Storia; è la restituzione di un po' di verità senza per questo effettuare opera di livellazione artificiale. Erano anni in cui la dissoluzione della famiglia e della società borghese veniva allo scoperto nelle forme più estreme e violente; anni in cui si credeva tutto possibile forse perché tutto era veramente possibile. Anche distruggersi, come molti e molte hanno fatto. Qui si parla di una distruzione avvenuta da una parte davanti alla quale si è generalmente a disagio, temendo di operare confusioni; non in questo caso dove si parla di una storia comune. Ad ognuno stia come considerare questa storia tra mitologie, rapine, sangue, eroina, morte. La storia di una sconfitta, e ogni sconfitta ha la sua storia. [RV]

La lettura integrale del Canto da parte di Anna Lamberti Bocconi.

Il testo qui presente è stato ripreso da Nazione Indiana.