Nella piazza un gran groviglio,

tutti corrono gridono piangono

per la gente dentro casa non è successo niente

ma le sirene le grida, la puzza il fumo si sente

"assassini, assassini!", continuano a gridare.

Arrivano due uomini con le magliette chiare,

piangono, tossiscono, non sanno più parlare,

Zibecchi è per terra, la testa sullo scalino,

le braccia un po’ in avanti, ma come per chiamare.,

la testa resta indietro, punta lontana,

le gambe stanno lì, ma come di nessuno,

una donna anziana grida uscendo da un portone,

"assassini, assassini!", e ferma due celerini.

"Assassini, assassini!", e avanza le mani,

ne vengono giù dieci, scendono da un gippone,

e trascinano la donna sopra un’auto militare,

di lei da quel giorno non s’è più sentito parlare.

"E’ un corteo, è un corteo!", incominciano a gridare,

ma le jeep impazzite non fanno più passare,

vengono degli uomini le mani piene di sassi,

"guardate, guardate, ci sparano addosso!".

"Sparano, sparano!", corre la voce,

aumentano le grida, la gente si butta per terra,

chi raccoglie i bossoli e li guarda senza fiato,

chi cerca di scappare, i ferri pedonali,

"sparano, sparano!", continuano a gridare,

e si aggrappano uno all’altro, fermano chi vuole scappare,

finalmente un uomo autorevole compare,

è un compagno deputato, si guarda in giro, chiama,

ha addosso ancora la giacca del pigiama,

abita là sopra, cercava di dormire,

"Che c’è, che succede?", si mette a gridare,

"Corri, corri, corri! Chiama qualcuno!".

Ma la gente è impazzita, non la ferma più nessuno,

"guarda la polizia, ne ha già ammazzato uno",

ora sparano, sparano e continuano a sparare,

"Chiama il servizio d’ordine, presto datti da fare!".

Il deputato entra nel bar, lo guardan nel silenzio,

con le dita che tremano fa il numero del telefono,

in mano ha il libretto notes tutto spiegazzato,

"Non c’è tempo, muovetevi, presto, su, venite,

bisogna fare i cordoni, c’è la gente impazzita,

andate, sono qui, qui in mezzo alla gente,

può accadere di tutto se non siamo presenti,

può accadere di tutto se non siamo presenti!"

L’uomo ha attraversato la città,

era notte quand’era partito,

alle sue spalle la città era affamata,

sulla persiana la signora popolana.

Lui andava, guardava, guardava,

lui a andare si toglieva la camicia,

e si vedeva la gente morire,

gente correre, gente star male.

"Ah che succede, che cosa devo fare?

Io a casa mia non ci voglio tornare,

devo restare, devo raccontare",

tutta la notte come un testimone,

tutta la notte come un testimone,

guardava, pensava, guardava, pensava,

tutta la notte come un testimone,

guardava, pensava, guardava, pensava.

tutti corrono gridono piangono

per la gente dentro casa non è successo niente

ma le sirene le grida, la puzza il fumo si sente

"assassini, assassini!", continuano a gridare.

Arrivano due uomini con le magliette chiare,

piangono, tossiscono, non sanno più parlare,

Zibecchi è per terra, la testa sullo scalino,

le braccia un po’ in avanti, ma come per chiamare.,

la testa resta indietro, punta lontana,

le gambe stanno lì, ma come di nessuno,

una donna anziana grida uscendo da un portone,

"assassini, assassini!", e ferma due celerini.

"Assassini, assassini!", e avanza le mani,

ne vengono giù dieci, scendono da un gippone,

e trascinano la donna sopra un’auto militare,

di lei da quel giorno non s’è più sentito parlare.

"E’ un corteo, è un corteo!", incominciano a gridare,

ma le jeep impazzite non fanno più passare,

vengono degli uomini le mani piene di sassi,

"guardate, guardate, ci sparano addosso!".

"Sparano, sparano!", corre la voce,

aumentano le grida, la gente si butta per terra,

chi raccoglie i bossoli e li guarda senza fiato,

chi cerca di scappare, i ferri pedonali,

"sparano, sparano!", continuano a gridare,

e si aggrappano uno all’altro, fermano chi vuole scappare,

finalmente un uomo autorevole compare,

è un compagno deputato, si guarda in giro, chiama,

ha addosso ancora la giacca del pigiama,

abita là sopra, cercava di dormire,

"Che c’è, che succede?", si mette a gridare,

"Corri, corri, corri! Chiama qualcuno!".

Ma la gente è impazzita, non la ferma più nessuno,

"guarda la polizia, ne ha già ammazzato uno",

ora sparano, sparano e continuano a sparare,

"Chiama il servizio d’ordine, presto datti da fare!".

Il deputato entra nel bar, lo guardan nel silenzio,

con le dita che tremano fa il numero del telefono,

in mano ha il libretto notes tutto spiegazzato,

"Non c’è tempo, muovetevi, presto, su, venite,

bisogna fare i cordoni, c’è la gente impazzita,

andate, sono qui, qui in mezzo alla gente,

può accadere di tutto se non siamo presenti,

può accadere di tutto se non siamo presenti!"

L’uomo ha attraversato la città,

era notte quand’era partito,

alle sue spalle la città era affamata,

sulla persiana la signora popolana.

Lui andava, guardava, guardava,

lui a andare si toglieva la camicia,

e si vedeva la gente morire,

gente correre, gente star male.

"Ah che succede, che cosa devo fare?

Io a casa mia non ci voglio tornare,

devo restare, devo raccontare",

tutta la notte come un testimone,

tutta la notte come un testimone,

guardava, pensava, guardava, pensava,

tutta la notte come un testimone,

guardava, pensava, guardava, pensava.

inviata da Riccardo Venturi - 11/5/2006 - 16:12

Lingua: Italiano

Da COMPAGNO POETA di Giulio Stocchi - ed. Einaudi, 1980 - pg. 3-7

Ripreso da questa pagina segnalata da Adriana.

Ripreso da questa pagina segnalata da Adriana.

Da COMPAGNO POETA di Giulio Stocchi - ed. Einaudi, 1980 - pg. 3-7

Ogni volta che torna aprile, e Milano si mette al bello, col vento che pare stringerla in vita per portarsela via, è sempre la stessa rabbia di quei giorni che mi prende alla gola.

Entravano in piazza. Gli striscioni ormai li avevano arrotolati. Per tutto il pomeriggio, davanti al Comune, avevano gridato che la casa è un diritto. Ma adesso non sapevano nulla che non fosse il vento, l'aria tersa del tramonto, e quel profumo che stordiva. Poi i colpi. Uno, due, brevi, secchi. Per Claudio Varalli, la primavera finiva così, a sedici anni. Col viso solo un po' stupito. I fascisti erano già scappati. Verso la Questura.

Il giorno dopo c'eravamo tutti. Scendevamo per corso di Porta Vittoria, in un silenzio strano. Di tanto in tanto, una voce: "Almirante", e il corteo dietro, per quanto era lungo, "Assassino", rispondeva. Sapevamo dove andare. Per anni, da via Mancini, dov'è la sede dell'Msi, erano usciti con catene, con coltelli, con pistole. Sapevamo anche che non ci avrebbero fatto arrivare fin là. Ma eravamo in tanti. E la fotografia di quel ragazzo sull'asfalto era negli occhi di tutti. Di cordone in cordone, poi, rimbalzava una notizia. Si diceva che ne avessero ammazzato un altro, a Torino. Uno di Lotta continua. Tonino Micciché.

E così continuavamo ad andare. Molti col fazzoletto sul viso. Altri coi tascapane gonfi di sassi. Ma tutti con quella decisione dura che sentivi anche da come ti si stringeva al braccio il compagno accanto. Non si vedeva un poliziotto.

Poi, d'improvviso, dove il corso si slarga in una piazza, quando già eravamo entrati per metà, e gli altri premevano dietro, le sirene, e una gran nuvola di fumo. C'è appena il tempo di chiedersi che cosa stia succedendo, che da tutto quel disastro, come impazziti, sbucano i camion dei carabinieri. Salgono sul marciapiede. Puntano diritto sulla gente.

I sassi, ormai, non servivano più.

Dopo un lungo giro per evitare i posti di blocco, salgo su un autobus. In un angolo, e questo non lo dimentico più, c'era un compagno, appoggiato al finestrino. E' Tumminelli. E' grande e grosso, Tumminelli. E così, davanti a tutti, piange. Mi dice di Giannino, di come l'abbiano massacrato le ruote, che lui era là, che non gli si riconosceva nemmeno più la faccia, e pensa che solo ieri al baretto scherzavamo insieme, e tutti gli volevano bene, non era giusto morire così, perché era tanto buono, Giannino, sì, Giannino Zibecchi.

La zona era ancora piena di fumo. A terra, una maglietta. Insanguinata. I compagni arrivavano ad uno ad uno, fin contro quel quadrato di scudi, di elmi, di fucili. Buttavano un fiore. In silenzio, come una promessa cupa. E se ne andavano. Intorno, i carabinieri si indicavano il luogo dello scempio. Ridevano.

C'eravamo divisi in due gruppi. Uno a far presidio sull'angolo di Giannino, in XXII Marzo, e noi sotto i portici di piazza Cavour, vicino a Claudio. La sera prima, tornando a casa, la radio aveva aggiunto un altro nome all'elenco. Rodolfo Boschi, a Firenze. Davamo via dei volantini. Oh certo, la gente li prendeva. Un'occhiata distratta, e andava al cinema. Come se non fosse successo niente.

Passa Toscano (1), con quella sua aria leggermente ironica e la giacca di sempre buttata sulle spalle, e mi fa: "Come va il poema, Giulio?" Ecco, penso che questa sia stata la molla. Quelle parole. O meglio, per come stridevano, quelle parole, con tutto ciò che mi stava intorno: i visi stravolti di stanchezza, le voci arrochite, le mani che avrebbero voluto strappare in pezzi anche la notte, e quei volantini, quei volantini che non riuscivano neppure a sfiorare le labbra dell'indifferenza.

Il poema... Già, mi conoscevano come il poeta, i compagni. Me lo dicevano così, tra lo scherzo e l'affetto. Ognuno era al corrente del mio piccolo segreto. Del mio vizio. Il poema... E rivedevo la mia stanza, tutte quelle notti dalla gola bruciata dal fumo, il ticchettio della macchina da scrivere, la felicità del mattino dopo, le pagine che negli anni avevano fatto mucchio. E solo Carole, la mia compagna d'allora, e pochi amici, qualche volta, seduti in cerchio ad ascoltarlo, il poema.

Perché avevo paura di mettermi in gioco, di espormi forse a un rifiuto, di andare dai compagni e dire: "Ecco, io sono qui, questa è la mia vita, il mio modo di lottare e di esservi accanto. Giudicateli voi". E invece no: tenevo tutto per me. Era il mio rifugio il poema. La tana che m'ero scavato, l'orgoglio di sentirmi diverso. Io, il poeta.

E mentre tutto questo, in un lampo, m'attraversava la mente, "Bene, - rispondo. - Va bene il poema". E poi, senza pensarci: "Una volta o l'altra ci si vede, così ne parliamo".

Il giorno dei funerali di Giannino, i Navigli brulicavano di gente, di bandiere, di striscioni. E tanti fiori. Li portavano, davanti a tutti, delle compagne. Giovanissime. Un canto sommesso rompeva appena lo scalpiccio dei passi. Era una giornata meravigliosa. Troppo, per dirsi addio. E ognuno quel contrasto l'avvertiva con un dolore sordo che cresceva dentro e saliva fino alle labbra. In un grido. Era come un'onda. Percorreva tutta quella fiumana, si spezzava d'improvviso, lo risentivi lontano, quasi venisse da un altro mondo, tornava ingrossandosi, t'afferrava di nuovo, ed eri lì a ripeterlo con tutta la vita che urlava, "Ora e sempre resistenza".

Voleva dire tante cose quel grido. Era un ponte gettato alla città. "Guardateci, - voleva dire, - guardateci bene in faccia. Vedete? Siamo noi, gli estremisti. No, non voltate la testa, - voleva dire, - guardatele quelle ragazzine dei fiori, quei visi chiari, guardate cosa c'è dentro quegli occhi. Eccoli, i teppisti, i provocatori, i delinquenti". "Ma non capite, - voleva dire, - non capite che non c'è niente da far luce? Che questi morti sono una catena che viene giù da Piazza Fontana? E da prima, da Avola, da Battipaglia? E da prima ancora, da Melissa, da Portella della Ginestra? E che tutto questo ha un nome?" "Scuotetevi dal torpore", voleva dire. Ma anche, voleva dire, che stessero bene in guardia quelli dei palazzi, delle croci, del saccheggio, e i loro sicari d'ogni specie, perché non sarebbero riusciti ad ammazzarci tutti; e che noi, i teppisti, i provocatori, i delinquenti, contro tutta quella morte avremmo sempre fatto muro.

Questo voleva dire. E la bara navigava per la sua città, sollevata fino al cielo da quella disperazione di pugni chiusi. Scendeva di strada in strada verso il Duomo, si fermava per un attimo ai crocicchi, riprendeva ondeggiando sui viali, attraversava i quartieri dei panni di ringhiera e quelli eleganti degli uffici. Milano le parlava, come parla una città. Si chinava a carezzarla coi rami dei tigli, si scuoteva dalle pietre dei selciati, abbassava gli occhi di pietà con le serrande dei negozi. Prometteva di non dimenticare. Poi tratteneva il respiro. E si tornava a udire solo il fruscio del vento, lo scalpiccio dei passi. E quel grido.

Ma non era solo il corpo straziato di Giannino che vedevo passare per le strade. In quei ragazzi che camminavano perdutamente stretti, nei loro occhi segnati d'ombra, e nella sfida tuttavia variopinta dei vestiti, era come se mi sfilassero davanti i sogni, la fantasia, l'amore, le speranze di quegli anni. Erano le sere attorno a una chitarra, le discussioni febbrili, le assemblee piene di fumo, le vigilie di manifestazione, i letti felici, la scommessa dei corpi abbracciati, le cene messe su con niente, lo scavo ansioso del futuro, la voglia di capire, il bisogno di trovare finalmente un confine al grigio, la ricchezza nuda delle nostre mani. Tutto questo vedevo passare in corteo. Ed era tutto ciò di cui s'era nutrita la mia poesia in quegli anni.

Allora capivo perché la domanda di Toscano m'avesse tanto colpito, lasciandomi con un turbine di pensieri e risvegliando un'eco strana, un bisogno nuovo di dire. "Come va il poema, Giulio?", sussurrato nel clima spettrale di piazza Cavour, e così apparentemente fuori luogo, significava solo quello che stavo vedendo in quel momento, mi indicava semplicemente dov'era e in che direzione dovesse andare la mia poesia. Era come quando uno squarcio di luce ti mostra due cose che sono sempre state vicine: tu in fondo lo sapevi, eppure ci voleva quel lampo per riconoscerle.

Anche quel grido tornava a parlare, e questa volta solo a me. Sfilava il corteo, e mi diceva che bastava un passo per immergermi m quella corrente, per unire la mia alla voce di tutti. Mi diceva di quanto misere, di quanto piccole fossero le mie paure, e smisurato il loro abisso d'orgoglio.

Perché ciò che credevo fosse solo mio, e prendesse forma nel chiuso della mia stanza, nel cerchio dei miei sogni, nella solitudine più segreta dei bicchieri, in realtà nasceva ed era nato li. E li doveva tornare: nelle strade, accanto ai compagni, durante la lotta, perché ogni parola, nell'infinita varietà dei volti, dei gesti, dei sogni, delle speranze di quegli uomini, ritrovasse le sue radici e la sua ragione, la pienezza riconquistata del proprio destino.

E così, mentre il corteo continuava ad andare, e le vecchine si segnavano, io buttavo su un foglio le parole rabbiose che dalla notte del presidio mi battevano alle tempie.

La sera dopo, all'Università, nell'aula magna che ancora risuonava della rivolta dissonante delle note di Liguori, salivo sul palco a urlare quelle parole.

Era il 21 aprile 1975. Avevo cominciato.

Ogni volta che torna aprile, e Milano si mette al bello, col vento che pare stringerla in vita per portarsela via, è sempre la stessa rabbia di quei giorni che mi prende alla gola.

Entravano in piazza. Gli striscioni ormai li avevano arrotolati. Per tutto il pomeriggio, davanti al Comune, avevano gridato che la casa è un diritto. Ma adesso non sapevano nulla che non fosse il vento, l'aria tersa del tramonto, e quel profumo che stordiva. Poi i colpi. Uno, due, brevi, secchi. Per Claudio Varalli, la primavera finiva così, a sedici anni. Col viso solo un po' stupito. I fascisti erano già scappati. Verso la Questura.

Il giorno dopo c'eravamo tutti. Scendevamo per corso di Porta Vittoria, in un silenzio strano. Di tanto in tanto, una voce: "Almirante", e il corteo dietro, per quanto era lungo, "Assassino", rispondeva. Sapevamo dove andare. Per anni, da via Mancini, dov'è la sede dell'Msi, erano usciti con catene, con coltelli, con pistole. Sapevamo anche che non ci avrebbero fatto arrivare fin là. Ma eravamo in tanti. E la fotografia di quel ragazzo sull'asfalto era negli occhi di tutti. Di cordone in cordone, poi, rimbalzava una notizia. Si diceva che ne avessero ammazzato un altro, a Torino. Uno di Lotta continua. Tonino Micciché.

E così continuavamo ad andare. Molti col fazzoletto sul viso. Altri coi tascapane gonfi di sassi. Ma tutti con quella decisione dura che sentivi anche da come ti si stringeva al braccio il compagno accanto. Non si vedeva un poliziotto.

Poi, d'improvviso, dove il corso si slarga in una piazza, quando già eravamo entrati per metà, e gli altri premevano dietro, le sirene, e una gran nuvola di fumo. C'è appena il tempo di chiedersi che cosa stia succedendo, che da tutto quel disastro, come impazziti, sbucano i camion dei carabinieri. Salgono sul marciapiede. Puntano diritto sulla gente.

I sassi, ormai, non servivano più.

Dopo un lungo giro per evitare i posti di blocco, salgo su un autobus. In un angolo, e questo non lo dimentico più, c'era un compagno, appoggiato al finestrino. E' Tumminelli. E' grande e grosso, Tumminelli. E così, davanti a tutti, piange. Mi dice di Giannino, di come l'abbiano massacrato le ruote, che lui era là, che non gli si riconosceva nemmeno più la faccia, e pensa che solo ieri al baretto scherzavamo insieme, e tutti gli volevano bene, non era giusto morire così, perché era tanto buono, Giannino, sì, Giannino Zibecchi.

La zona era ancora piena di fumo. A terra, una maglietta. Insanguinata. I compagni arrivavano ad uno ad uno, fin contro quel quadrato di scudi, di elmi, di fucili. Buttavano un fiore. In silenzio, come una promessa cupa. E se ne andavano. Intorno, i carabinieri si indicavano il luogo dello scempio. Ridevano.

C'eravamo divisi in due gruppi. Uno a far presidio sull'angolo di Giannino, in XXII Marzo, e noi sotto i portici di piazza Cavour, vicino a Claudio. La sera prima, tornando a casa, la radio aveva aggiunto un altro nome all'elenco. Rodolfo Boschi, a Firenze. Davamo via dei volantini. Oh certo, la gente li prendeva. Un'occhiata distratta, e andava al cinema. Come se non fosse successo niente.

Passa Toscano (1), con quella sua aria leggermente ironica e la giacca di sempre buttata sulle spalle, e mi fa: "Come va il poema, Giulio?" Ecco, penso che questa sia stata la molla. Quelle parole. O meglio, per come stridevano, quelle parole, con tutto ciò che mi stava intorno: i visi stravolti di stanchezza, le voci arrochite, le mani che avrebbero voluto strappare in pezzi anche la notte, e quei volantini, quei volantini che non riuscivano neppure a sfiorare le labbra dell'indifferenza.

Il poema... Già, mi conoscevano come il poeta, i compagni. Me lo dicevano così, tra lo scherzo e l'affetto. Ognuno era al corrente del mio piccolo segreto. Del mio vizio. Il poema... E rivedevo la mia stanza, tutte quelle notti dalla gola bruciata dal fumo, il ticchettio della macchina da scrivere, la felicità del mattino dopo, le pagine che negli anni avevano fatto mucchio. E solo Carole, la mia compagna d'allora, e pochi amici, qualche volta, seduti in cerchio ad ascoltarlo, il poema.

Perché avevo paura di mettermi in gioco, di espormi forse a un rifiuto, di andare dai compagni e dire: "Ecco, io sono qui, questa è la mia vita, il mio modo di lottare e di esservi accanto. Giudicateli voi". E invece no: tenevo tutto per me. Era il mio rifugio il poema. La tana che m'ero scavato, l'orgoglio di sentirmi diverso. Io, il poeta.

E mentre tutto questo, in un lampo, m'attraversava la mente, "Bene, - rispondo. - Va bene il poema". E poi, senza pensarci: "Una volta o l'altra ci si vede, così ne parliamo".

Il giorno dei funerali di Giannino, i Navigli brulicavano di gente, di bandiere, di striscioni. E tanti fiori. Li portavano, davanti a tutti, delle compagne. Giovanissime. Un canto sommesso rompeva appena lo scalpiccio dei passi. Era una giornata meravigliosa. Troppo, per dirsi addio. E ognuno quel contrasto l'avvertiva con un dolore sordo che cresceva dentro e saliva fino alle labbra. In un grido. Era come un'onda. Percorreva tutta quella fiumana, si spezzava d'improvviso, lo risentivi lontano, quasi venisse da un altro mondo, tornava ingrossandosi, t'afferrava di nuovo, ed eri lì a ripeterlo con tutta la vita che urlava, "Ora e sempre resistenza".

Voleva dire tante cose quel grido. Era un ponte gettato alla città. "Guardateci, - voleva dire, - guardateci bene in faccia. Vedete? Siamo noi, gli estremisti. No, non voltate la testa, - voleva dire, - guardatele quelle ragazzine dei fiori, quei visi chiari, guardate cosa c'è dentro quegli occhi. Eccoli, i teppisti, i provocatori, i delinquenti". "Ma non capite, - voleva dire, - non capite che non c'è niente da far luce? Che questi morti sono una catena che viene giù da Piazza Fontana? E da prima, da Avola, da Battipaglia? E da prima ancora, da Melissa, da Portella della Ginestra? E che tutto questo ha un nome?" "Scuotetevi dal torpore", voleva dire. Ma anche, voleva dire, che stessero bene in guardia quelli dei palazzi, delle croci, del saccheggio, e i loro sicari d'ogni specie, perché non sarebbero riusciti ad ammazzarci tutti; e che noi, i teppisti, i provocatori, i delinquenti, contro tutta quella morte avremmo sempre fatto muro.

Questo voleva dire. E la bara navigava per la sua città, sollevata fino al cielo da quella disperazione di pugni chiusi. Scendeva di strada in strada verso il Duomo, si fermava per un attimo ai crocicchi, riprendeva ondeggiando sui viali, attraversava i quartieri dei panni di ringhiera e quelli eleganti degli uffici. Milano le parlava, come parla una città. Si chinava a carezzarla coi rami dei tigli, si scuoteva dalle pietre dei selciati, abbassava gli occhi di pietà con le serrande dei negozi. Prometteva di non dimenticare. Poi tratteneva il respiro. E si tornava a udire solo il fruscio del vento, lo scalpiccio dei passi. E quel grido.

Ma non era solo il corpo straziato di Giannino che vedevo passare per le strade. In quei ragazzi che camminavano perdutamente stretti, nei loro occhi segnati d'ombra, e nella sfida tuttavia variopinta dei vestiti, era come se mi sfilassero davanti i sogni, la fantasia, l'amore, le speranze di quegli anni. Erano le sere attorno a una chitarra, le discussioni febbrili, le assemblee piene di fumo, le vigilie di manifestazione, i letti felici, la scommessa dei corpi abbracciati, le cene messe su con niente, lo scavo ansioso del futuro, la voglia di capire, il bisogno di trovare finalmente un confine al grigio, la ricchezza nuda delle nostre mani. Tutto questo vedevo passare in corteo. Ed era tutto ciò di cui s'era nutrita la mia poesia in quegli anni.

Allora capivo perché la domanda di Toscano m'avesse tanto colpito, lasciandomi con un turbine di pensieri e risvegliando un'eco strana, un bisogno nuovo di dire. "Come va il poema, Giulio?", sussurrato nel clima spettrale di piazza Cavour, e così apparentemente fuori luogo, significava solo quello che stavo vedendo in quel momento, mi indicava semplicemente dov'era e in che direzione dovesse andare la mia poesia. Era come quando uno squarcio di luce ti mostra due cose che sono sempre state vicine: tu in fondo lo sapevi, eppure ci voleva quel lampo per riconoscerle.

Anche quel grido tornava a parlare, e questa volta solo a me. Sfilava il corteo, e mi diceva che bastava un passo per immergermi m quella corrente, per unire la mia alla voce di tutti. Mi diceva di quanto misere, di quanto piccole fossero le mie paure, e smisurato il loro abisso d'orgoglio.

Perché ciò che credevo fosse solo mio, e prendesse forma nel chiuso della mia stanza, nel cerchio dei miei sogni, nella solitudine più segreta dei bicchieri, in realtà nasceva ed era nato li. E li doveva tornare: nelle strade, accanto ai compagni, durante la lotta, perché ogni parola, nell'infinita varietà dei volti, dei gesti, dei sogni, delle speranze di quegli uomini, ritrovasse le sue radici e la sua ragione, la pienezza riconquistata del proprio destino.

E così, mentre il corteo continuava ad andare, e le vecchine si segnavano, io buttavo su un foglio le parole rabbiose che dalla notte del presidio mi battevano alle tempie.

La sera dopo, all'Università, nell'aula magna che ancora risuonava della rivolta dissonante delle note di Liguori, salivo sul palco a urlare quelle parole.

Era il 21 aprile 1975. Avevo cominciato.

MILANO, 17 APRILE 1975. GIANNINO ZIBECCHI.

FOTOCRONACA DI UNA REPRESSIONE. FOTOCRONACA DI UN ASSASSINIO.

FOTOCRONACA DI UNA REPRESSIONE. FOTOCRONACA DI UN ASSASSINIO.

La manifestazione per l’omicidio di Claudio Varalli. Gli scontri.

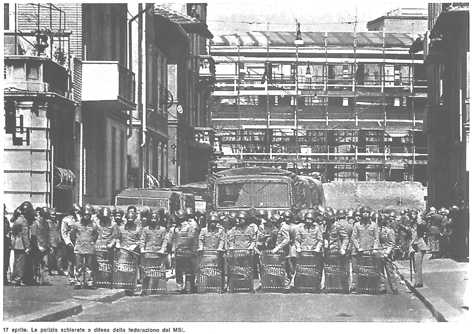

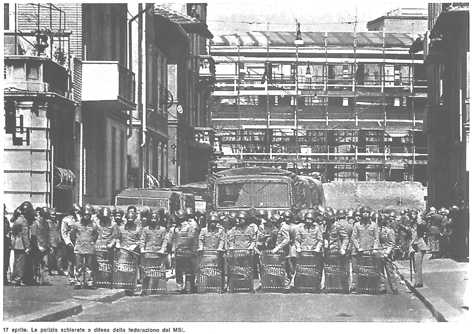

Carabinieri schierati in via Mancini. La disposizione a V aperta.

Ancora gli scontri in via Mancini.

Ancora gli scontri in via Mancini.

Carabinieri sparano sulla folla in corso XXII Marzo.

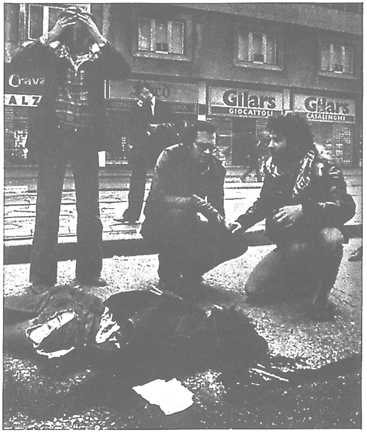

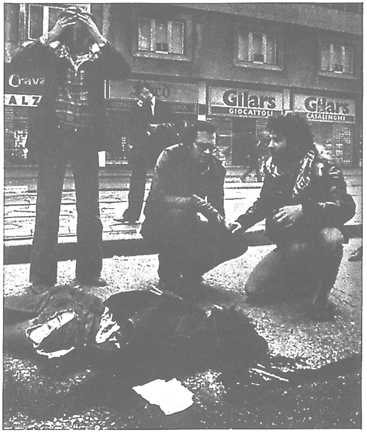

Giannino Zibecchi appena investito dall’autoblindo.

Celerini e carabinieri con Zibecchi a terra.

Il corpo sfracellato di Zibecchi attorniato da polizia e carabinieri.

Si veda la didascalia della foto.

Ancora la disperazione sul cadavere di Giannino Zibecchi.

Zibecchi è per terra, la testa sullo scalino /le braccia un po’ in avanti, ma come per chiamare / la testa resta indietro, punta lontana / le gambe stanno lì, ma come di nessuno.

I funerali di Giannino Zibecchi. Milano, 19 aprile 1975. Il giorno precedente, a Firenze, era stato assassinato anche Rodolfo Boschi.

I funerali di Zibecchi si dirigono verso piazza del Duomo.

In piazza del Duomo.

Senza titolo.

Riccardo Venturi - 11/5/2006 - 18:36

Lingua: Francese

Traduzione francese dagli atti di un'iniziativa musicale intitolata "Babel: la diversité des langues" organizzata presso la Cité de la musique di Parigi.

LA MANIFESTATION OU MOURUT ZIBECCHI

Sur la place un grouillement on court on crie on pleure

Pour ceux qui sont restés chez eux il n’est rien arrivé

II y a pourtant les sirènes chez eux les cris les odeurs la fumée

« assassins assassins » on hurle sans arrêt

arrivent deux hommes en maillots clairs

ils pleurent ils toussent sans pouvoir parler

Zibecchi est à terre la tête sur une marche

Bras tendus en avant comme s’il appelait

La tête en arrière vise lointain

Les jambes là comme si elles n’étaient à personne

Une femme âgée sort d’un portail et crie

« assassins assassins » elle arrête deux flics

« assassins assassins » elle tend les mains

il en arrive dix qui descendent d’une grosse jeep

ils traînent la femme dans une voiture militaire

depuis, on n’a plus entendu parler d’elle

« manif’ manif’ » tous se mettent à crier

mais les jeeps affolées ne laissent passer personne

arrivent des hommes avec des pierres plein les mains

« attention attention ils nous tirent dessus »

« ils tirent ils tirent » le bruit se répand

les cris enflent les gens se jettent par terre

qui ramasse les douilles regardant sans mot dire

qui essaie d’arracher les clous sur la chaussée

« ils tirent ils tirent » on crie sans arrêt

ils s’agrippent l’un à l’autre et arrêtent les fuyards

enfin paraît un homme d’autorité

un camarade un député il regarde il appelle

il n’a même pas enlevé sa veste de pyjama

c’est là qu’il habite il essayait de dormir

« Qu’y a-t-il que se passe-t-il ? » c’est à son tour de crier

« cours cours cours » on l’interpelle

« les gens sont fous on ne peut plus les retenir

la police, voyez, en a déjà tué un

ils se mettent à tirer ils tirent sans arrêt

appelle le service d’ordre vite mets-y du tien

le député entre au café on le regarde en silence

ses doigts tremblent sur le cadran du téléphone

il tient en main un carnet tout froissé

« allo c’est vous dépêchez venez vite

faisons la chaîne ils sont tous fous

regardez je suis là là au milieu des gens

tout peut arriver si nous n’y sommes pas

tout peut arriver si nous n’y sommes pas ».

ils tirent ils tirent

assassins assassins

ils tirent ils tirent

assassins assassins

Sur la place un grouillement on court on crie on pleure

Pour ceux qui sont restés chez eux il n’est rien arrivé

II y a pourtant les sirènes chez eux les cris les odeurs la fumée

« assassins assassins » on hurle sans arrêt

arrivent deux hommes en maillots clairs

ils pleurent ils toussent sans pouvoir parler

Zibecchi est à terre la tête sur une marche

Bras tendus en avant comme s’il appelait

La tête en arrière vise lointain

Les jambes là comme si elles n’étaient à personne

Une femme âgée sort d’un portail et crie

« assassins assassins » elle arrête deux flics

« assassins assassins » elle tend les mains

il en arrive dix qui descendent d’une grosse jeep

ils traînent la femme dans une voiture militaire

depuis, on n’a plus entendu parler d’elle

« manif’ manif’ » tous se mettent à crier

mais les jeeps affolées ne laissent passer personne

arrivent des hommes avec des pierres plein les mains

« attention attention ils nous tirent dessus »

« ils tirent ils tirent » le bruit se répand

les cris enflent les gens se jettent par terre

qui ramasse les douilles regardant sans mot dire

qui essaie d’arracher les clous sur la chaussée

« ils tirent ils tirent » on crie sans arrêt

ils s’agrippent l’un à l’autre et arrêtent les fuyards

enfin paraît un homme d’autorité

un camarade un député il regarde il appelle

il n’a même pas enlevé sa veste de pyjama

c’est là qu’il habite il essayait de dormir

« Qu’y a-t-il que se passe-t-il ? » c’est à son tour de crier

« cours cours cours » on l’interpelle

« les gens sont fous on ne peut plus les retenir

la police, voyez, en a déjà tué un

ils se mettent à tirer ils tirent sans arrêt

appelle le service d’ordre vite mets-y du tien

le député entre au café on le regarde en silence

ses doigts tremblent sur le cadran du téléphone

il tient en main un carnet tout froissé

« allo c’est vous dépêchez venez vite

faisons la chaîne ils sont tous fous

regardez je suis là là au milieu des gens

tout peut arriver si nous n’y sommes pas

tout peut arriver si nous n’y sommes pas ».

ils tirent ils tirent

assassins assassins

ils tirent ils tirent

assassins assassins

inviata da Bernart Bartleby - 21/8/2014 - 11:34

Non saprei dire quanto (e se) questo ricordo personale può servire a ricordare i compagni uccisi (per i quali, sia chiaro "non basta il lutto").

Ricorda comunque che anche in una città come Vicenza si manifestò per Varalli, Zibecchi e Miccichè (e poi venne la "breve estate dell'Autonomia..."), ciao

GS

Ricorda comunque che anche in una città come Vicenza si manifestò per Varalli, Zibecchi e Miccichè (e poi venne la "breve estate dell'Autonomia..."), ciao

GS

“VADE RETRO RETRONE” (maggio 1975)

Il percorso lungo cui si snoda il Bacchiglione attraversando Vicenza è relativamente noto. Così come i ponti che lo scavalcano (ponte Novo, ponte Pusterla, ponte degli Angeli...). Un po' meno, forse, quello altrettanto sinuoso del Retrone. Anche se, con la nascita negli anni novanta del Parco Fluviale del Retrone nella zona dei Ferrovieri (da un progetto di Elena Barbieri che si era inspirata ai parchi fluviali della Germania), ormai da quasi un ventennio sede di Festambiente, le cose potrebbero essere cambiate.

Una coincidenza. L'ispirazione per la prima stesura di questo racconto (rimasta finora inedita e sepolta in uno scatolone tra riviste e volantini) risale appunto a oltre un ventennio fa, quando insieme alla Barbieri, all'epoca responsabile di Legambiente di Vicenza, percorsi le sponde del degradato Retrone (tra scarichi industriali e un nuovo depuratore malfunzionante) nel tratto che da S. Agostino, sfiorando i Colli Berici, si dirige verso la città. Scopo del nostro sopraluogo tra rusari, ortighe, bise e pantegani, individuare un'area su cui fosse possibile la realizzazione di un parco fluviale strappando alla metastasi edilizia quel residuo brandello di campagna. Rive selvagge, impraticabili. Con il senno di poi, potevano restarsene anche così che la biodiversità aveva solo da guadagnarci. La fangosa ricognizione ebbe comunque un effetto collaterale. Riportarmi alla memoria quel viaggio semiacquatico ormai dimenticato e sepolto (o meglio, affondato). Un pretesto per riattivare la memoria, dato che il fluire dei ricordi ha profonde analogie, ancora in parte inesplorate, con lo scorrere dell'acqua.

1975: giornate di maggio, più che radiose, disperate. I giorni dell'ira a Milano, Torino e Firenze. A Vicenza un corteo antifascista per la morte di Varalli, Zibecchi e Micciché. Niente di speciale, anche se già si andava coagulando (tra ex di Potop, di Lc, qualche anarchico, perfino qualche ex figiciotto e tanti cani sciolti...) la locale versione di autonomia operaia che nel giro di pochi mesi avrebbe trasformato il vicentino (soprattutto l'Alto Vicentino) in una delle aree calde del nord-est. Per quel giorno fui un operaio assenteista, anche se si sfilava proprio "davanti a bottega"... Ed io sfilai inalberando la mia eretica bandiera rossa con A cerchiata nera (molto ecumenica comunque).

Ma una manifestazione non poteva bastare per rimarginare ferite e senso di morte. Complici la giornata quasi estiva e la frustrazione (o l'eccesso di adrenalina) decisi su due piedi che era giunto il momento di tradurre in pratica un vecchio progetto a lungo solo vagheggiato. Attraversare Vicenza discendendo il Retrone a bordo del vecchio canotto che per un decennio era stato utilizzato dal gruppo speleologico “Proteo” per superare il laghetto di Caronte al Buso della Rana, all'epoca ancora la grotta più lunga d'Italia. Canotto considerato ormai quasi inservibile o comunque pericoloso dato che periodicamente si sgonfiava nei momenti meno opportuni. Sentimentale come al solito, non me l'ero sentita di vederlo mandare in discarica e lo avevo acquistato cercando poi di ripararlo alla meglio con toppe da bicicletta. Affrontare quel fiume, in odore di fogna a cielo aperto, assumeva i contorni di una sfida; non tanto ai pantegani e alla leptospirosi, ma più o meno inconsapevolmente, al conformismo, all'omologazione, ai binari precostituiti dei percorsi quotidiani (un po' situazionista, dai...). Una reazione anticipata e preventiva all'infrangersi di qualche sogno in più come gli avvenimenti del maggio '75 a Milano preannunciavano inesorabilmente. Insomma, “prima di cadere sul fango della via...” preferivo andare ad impantanarmi per bene da solo. Compagno di navigazione, il dottor Dino Sgarabotto già in procinto di partire volontario per il Kenia con il CUAMM. Entrammo in acqua al ponte del quareo, non lontano dalla basilica romanica di Sant'Agostino e dalla zona industriale. In due in un canotto da un posto e mezzo scarso, un groviglio di gambe e pagaie con i piedi che sporgevano e lambivano il liquame, pardon l'acqua. Unico conforto, il robusto rivestimento in tela cerata che aveva dato buoni risultati anche sugli infidi, irregolari e taglienti fondali dei laghetti sotterranei.

Si procedeva tranquillamente, nonostante le numerose e inquietanti bocche di scarico che riversavano copiosamente sostanze multicolori di incerta origine da cui cercavamo di tenerci alla larga. Sapevamo di essere in prossimità di luoghi a noi ben familiari, ma al momento non identificabili data l'insolita prospettiva. Le “Valli di sant'Agostino” dove fiorivano gli iris di palude, quelli gialli; la palestra di roccia della Gogna dove si poteva ancora incontrare d'inverno qualche esemplare di picchio muraiolo; la voragine Bedin (non ancora scandalosamente riempita di materiali); la chiesetta di san Giorgio, un'eredità longobarda...

In questo tratto il Retrone lambisce le estreme propaggini dei Colli Berici e il suo corso ne riproduce, mantenendosi a distanza, il profilo in pianta. Costeggia poi l'area a ridosso della stazione ferroviaria e si dirige verso il centro storico. Dopo il ponte della ferrovia si intravedeva la passerella per pedoni (e ciclisti con bici a mano), nostra abituale e indispensabile scorciatoia per la Gogna (e per sfuggire momentaneamente al traffico). Come la passerella, anche alcuni grandi alberi (piope) qui svettanti vennero in seguito sacrificati per una nuova arteria. Se non ricordo male, per accedere alla passerella si attraversava un prato incolto (con figari e un paio di statue ricoperte di edera) da dove si poteva scendere alla sponda del fiume, ricoperta da pietre e mucillagini verdastre. Qui un giorno rinvenni un vistoso esemplare di carpa a specchi, boccheggiante e arenata tra le pietre. Le periodiche, micidiali e non certo casuali fuoriuscite notturne di scarichi industriali non lasciavano scampo alle creature del fiume. In altre occasioni avevo scorto esemplari di luccio trascinati dalla corrente e ormai senza forze. Da allora qualcosa è cambiato? Temo che ormai (nonostante l'installazione di un depuratore, ma periodicamente sommerso dalle alluvioni) carpe e lucci si siano estinti. Anche perché, se in teoria la coscienza ambientale è aumentata, la produzione industriale lo è molto di più.

Dopo aver costeggiato il Campo Marzo e superato il punto in cui la Seriola si riversa nel Retrone (una cascatella frequentata dalle cutrettole che all'epoca trasportava insieme all'acqua anche qualche pesce rosso evaso dai Giardini Salvi), riconobbi un albero, una paulonia, di cui negli anni cinquanta (in epoca non sospetta) avevo impedito lo sradicamento per gioco da parte di alcuni coetanei. Per la cronaca, è ancora lì, vivo, vegeto e vegetale. Parentesi di archeologia industriale. In questo punto, fino agli anni '20, le acque della Seriola venivano catturate da una conduttura che scavalcava il fiume per andare ad alimentare la Filanda Sperotti sulla riva opposta. Alla faccia dei “beni comuni”.

TRA RIFIUTI, MIASMI E PANTEGANI...

Fuoriuscendo da una delle due arcate di ponte Furo venimmo intercettati da una squadra di turisti impegnati a immortalare uno degli scorci più suggestivi (“fa tanto Venesia...”) della città del Palladio. Anche se, bisogna dirlo, a pelo d'acqua quel giorno il fetore era irrespirabile. La vicinanza ti frega, a volte. Sbarcammo per una breve sosta sulla scalinata di un vecchio imbarcadero. Ad additarci il cammino, il braccio proteso e consumato dal tempo di una statua di san Martino. Forse in passato sosteneva una lampada per i naviganti nottambuli. Sulla riva opposta, sovrastando alberi e case, troneggiavano la cupola verde rame della Basilica (ricostruita dopo i bombardamenti del 1944) e la Torre Bissara con la caratteristica, lieve, inclinazione. Qui avremmo dovuto risalire e concludere l'avventura. Ma, dopo un rapido consiglio di guerra e aver rigonfiato per bene (con una pompa da bicicletta) il canotto, decidemmo di riprendere la navigazione nonostante le incognite. Fino a quel punto eravamo sopravvissuti (e il nostro natante non si era sgonfiato neanche tanto), ma cosa ci avrebbe riservato il tratto successivo? Immerso tra le abitazioni, da qui il fiume ci risultava meno conosciuto. Transitammo serenamente sotto l'unica arcata di ponte san Paolo cercando invano sulla riva destra i resti dell'imbarcadero del mitico “ammiraglio” Pivetta, ricordato anche da Goffredo Parise nelle sue opere ambientate a Vicenza, .

Gradualmente, tra ponte san Paolo e ponte san Michele (un autentico scorcio veneziano a Vicenza) il numero dei pantegani era andato aumentando con ritmo esponenziale. Le simpatiche bestiole spuntavano da ogni pertugio e orifizio, come nell'incubo di un etilista in crisi di astinenza. Zampettavano agilissimi sui bordi in cemento delle rive, si intrufolavano nei tubi di scarico, attraversavano il fiume con noncuranza, da vera specie dominante.

D'altra parte erano a casa loro e noi eravamo gli intrusi. Intrusi che intanto facevano gli scongiuri pensando al precario equilibrio dell'imbarcazione. In prossimità del ponte delle Barche (si dice di origine romana) il viaggio divenne una vera calata agli Inferi.

Solo un'arcata era relativamente sgombra e accessibile. Riuscimmo a infilarla per puro caso, grazie più alla lieve corrente che alle nostre maldestre pagaiate (“pagaierete caro, pagaierete tutto...”, una condanna biblica). Nell'altra arcata, completamente ostruita, si era formata una barricata di ramaglie e immondizie varie. Appena superato il ponte, ci accorgemmo che l'acqua scura (limacciosa?) del fiume era solcata da un rivolo rosso vivo. Eravamo in corrispondenza del macello comunale (poi trasferito in zona Est) da dove sgorgava una sorgente di sangue fresco insieme a frattaglie di ogni genere. Attorno si affollavano orde di ratti e alcuni esemplari di columba livia metropolitana, magri e spennacchiati come avvoltoi in miniatura. Mi ricordai (con un senso di disgusto che forse preannunciava la mia scelta vegetariana) della lunga teoria di anelli in ferro sul muro esterno, all'inizio di viale Giuriolo, dove talvolta avevo intravisto i vitellini qui legati in attesa dell'esecuzione. Tutto ciò era ovviamente ignobile, anche se all'epoca non avevo ancora ben colto il nesso tra oppressione umana e oppressione animale. Dieci anni dopo, salvando un vitellino (Alex) dal mattatoio, avrei in qualche modo, simbolicamente, riscattato quella miopia che non ci permetteva (anche a noi compagni) di ribellarci per le sofferenze inflitte ai nostri fratelli animali. Ma questa è un'altra storia.

Tornando al Retrone (anzi “nel Retrone”), vorrei precisare che non ero (e non sono) particolarmente suggestionabile nei confronti del piccolo popolo animale. Apprezzavo la presenza di chirotteri svolazzanti nelle grotte (evitando comunque di frequentarle in inverno, dato che un brusco risveglio dal letargo risulta micidiale per le simpatiche creature) e nutrivo profonda simpatia per natrici, ramarri, rospi (“più rospi, meno ruspe”), salamandre, talpe (le ciupinare) e altre creature. Rispetto assoluto anche per le vipere (contando sulla reciprocità) e non mi inquietavo se nel sacco a pelo si rintanava qualche scorpioncino. Una volta, in un casolare abbandonato di Rio Freddo, rinvenni (e trasportai in luogo più appropriato) un'intera famiglia, la madre con i cuccioli sul dorso. E non credo di essere stato particolarmente prevenuto nemmeno nei confronti del ratto di chiavica di cui con il tempo ho imparato ad apprezzare le indubbie doti (l'alto quoziente intellettivo, lo spirito comunitario, il fatto che abbia contribuito a debellare la peste...).

Ma forse in quella circostanza era stato superato un limite, la mia personale soglia di tolleranza.

Proseguimmo oltre infilando il tratto di Retrone che corre parallelo al Bacchiglione (proveniente dal ponte degli Angeli) fino alla stadio Menti e al ponte della ferrovia.

Gli anni trascorsi hanno contribuito a cancellare qualche ricordo, ma sicuramente avrò pensato al mio incontro di qualche anno prima con una famiglia di Sinti in fuga (v. “Correva l'anno 1970...” su Germinal n. 113-114) e al monumento dei Dieci Martiri fucilati dai fascisti proprio sulla striscia di terra tra i due fiumi.

Ricordo invece che percorremmo incerti e sempre più lentamente l'ansa, all'epoca circondata da alberi frondosi, retrostante Piarda Fanton. Tutti ancora presenti all'appello i grandi platani di viale Margherita destinati loro malgrado ad un attimo di celebrità quindici anni dopo. Un contenzioso tra amministrazione comunale che intendeva abbatterli tutti per far posto ad un ampliamento stradale e una solitaria ambientalista (Elena Barbieri, sempre lei!) che in una giornata di pioggia sottile si piazzò davanti alle ruspe impedendo l'ennesimo ecocidio.

Immersi nell'alveo profondo, tra antiche case e muraglie, discutemmo del misterioso e, stando a quanto ci raccontavano alcuni parenti operai al lanificio Rossi, lunghissimo tunnel in cui il Retrone si infilava come un fiume carsico e dove l'azienda scaricava coloranti e detergenti in quantità industriale. Che fare? Decidemmo di sbarcare e concludere la nostra escursione fluviale. In vista del ponte dei Marmi, ci portammo a ridosso della riva destra che apparentemente sembrava più abbordabile. Ricoperta d'erba, ci aveva tratto in inganno. Il suolo era in realtà un amalgama, un appiccicoso e fetido impasto di fanghiglia, liquami e oleosi scarichi industriali. Qui il capitalismo riversava le sue viscere maleodoranti. Appena posai il piede, mi venne risucchiato. Sprofondai in quelle infette sabbie mobili fino a metà polpaccio riuscendo a fatica ad estrarre l'estremità resa ormai nauseabonda. Spinsi nuovamente il cannotto nella corrente e affrontammo l'ignoto destino. Dopo ponte dei Marmi, l'antro buio ci divorò totalmente, pur lasciando intravedere nella penombra un luccichio dovuto alle sottili increspature dell'acqua. Sperando di non incontrare un dislivello eccessivo, una cascatella, proseguimmo trasognati tra indistinti pilastri in cemento (le pupille si andavano allargando) ormai nelle viscere dell'impianto industriale, detto el stabiimento (senza la “elle”), dal caratteristico color zucca. Riemersi alla luce e al calore, il primo saluto da una viatara (gallinella d'acqua), una madre con pulcini neri al seguito. Ignara o indifferente rispetto all'inquinamento, aveva scelto di nidificare su questo scampolo di riva ricoperto da uno stentato canneto, un po' squallido ma al riparo dalle doppiette.

Poco dopo transitammo sotto una delle due passerelle di corde che mio padre aveva attraversato a braccia durante il bombardamento del 1944 (v. “Mio padre partigiano” su A, Rivista anarchica n.289). Eccitati per lo scampato pericolo, ci lasciammo trasportare fino alla confluenza con il Bacchiglione. Con le pagaie sollevate e cantando inni sovversivi, sfilammo sotto gli occhi allibiti di alcuni pensionati che, bici alla mano, stavano tranquillamente discorrendo sulla riva dove all'epoca iniziava l'aperta campagna.

Gianni Sartori

CON OGNI “MEZZO” NECESSARIO...

Ma cosa c'entra 'sto pezzo sul Retrone con la speleologia? C'entra, c'entra, almeno indirettamente.

Intanto lungo il corso del Retrone c'era un bell' esempio di “speleologia urbana”, il tunnel sotto il lanificio Rossi, anche se all'epoca l'esplorazione di cunicoli, catacombe e fognature (possibilmente in disuso) non andava ancora di moda. Per non parlare poi della miriade di fori, orifizi e aperture altamente evocativi (in senso speleologico s'intende) che si spalancavano lungo l'infernale percorso.

E poi le “giornate di maggio” del 1975 sono entrate di diritto nella storia della speleologia italiana. Da quando vennero ricordate dallo speleologo (e compagno) torinese Andrea Gobetti nel suo “Una frontiera da immaginare” dove si parla soprattutto di grotte, ma non manca qualche riferimento alle lotte degli anni settanta. Giornate in cui Andrea, amico di Tonino Micciché, ebbe una parte attiva. Tanto attiva che al nipote (degenere?) di Piero Gobetti costò poi la galera. Ma è soprattutto il “mezzo” (il canotto) a qualificare l'articolo come parte integrante della speleologia vicentina. Almeno di quella non ufficiale, considerando che all'epoca il sottoscritto era già stato espulso dal sodalizio per eccessiva esuberanza (anche se ho sempre pensato che la politica c'entrasse qualcosa, visto che la proposta di espulsione era venuta da un democristiano di destra). Il “mezzo”, dicevo. Ed è noto che “il mezzo è il messaggio”. Magari chi l'ha scritto non pensava ai mezzi di trasporto, ma tant'è. Scripta manent e poi ognuno ci vede quel che gli pare. Per concludere. Avevo conservato per molti anni il nobile reperto, anche quando era ormai inservibile, pensando di poterlo un giorno donare a qualche Museo della Speleologia Prealpina insieme a vetuste scalette e ingombranti lampade a carburo, convinto che chi perde la memoria del passato rinuncia a capire il presente e si lascia fregare il futuro. Purtroppo sembra essere scomparso dopo l'ennesimo trasloco. Peccato.

G.S.

Dove si svela che fine avesse fato il canotto del Club Speleologico Proteo (quello utilizzato negli anni sessanta per attraversare il laghetto del Buso della Rana) dopo essere stato “rottamato” ...

Il percorso lungo cui si snoda il Bacchiglione attraversando Vicenza è relativamente noto. Così come i ponti che lo scavalcano (ponte Novo, ponte Pusterla, ponte degli Angeli...). Un po' meno, forse, quello altrettanto sinuoso del Retrone. Anche se, con la nascita negli anni novanta del Parco Fluviale del Retrone nella zona dei Ferrovieri (da un progetto di Elena Barbieri che si era inspirata ai parchi fluviali della Germania), ormai da quasi un ventennio sede di Festambiente, le cose potrebbero essere cambiate.

Una coincidenza. L'ispirazione per la prima stesura di questo racconto (rimasta finora inedita e sepolta in uno scatolone tra riviste e volantini) risale appunto a oltre un ventennio fa, quando insieme alla Barbieri, all'epoca responsabile di Legambiente di Vicenza, percorsi le sponde del degradato Retrone (tra scarichi industriali e un nuovo depuratore malfunzionante) nel tratto che da S. Agostino, sfiorando i Colli Berici, si dirige verso la città. Scopo del nostro sopraluogo tra rusari, ortighe, bise e pantegani, individuare un'area su cui fosse possibile la realizzazione di un parco fluviale strappando alla metastasi edilizia quel residuo brandello di campagna. Rive selvagge, impraticabili. Con il senno di poi, potevano restarsene anche così che la biodiversità aveva solo da guadagnarci. La fangosa ricognizione ebbe comunque un effetto collaterale. Riportarmi alla memoria quel viaggio semiacquatico ormai dimenticato e sepolto (o meglio, affondato). Un pretesto per riattivare la memoria, dato che il fluire dei ricordi ha profonde analogie, ancora in parte inesplorate, con lo scorrere dell'acqua.

1975: giornate di maggio, più che radiose, disperate. I giorni dell'ira a Milano, Torino e Firenze. A Vicenza un corteo antifascista per la morte di Varalli, Zibecchi e Micciché. Niente di speciale, anche se già si andava coagulando (tra ex di Potop, di Lc, qualche anarchico, perfino qualche ex figiciotto e tanti cani sciolti...) la locale versione di autonomia operaia che nel giro di pochi mesi avrebbe trasformato il vicentino (soprattutto l'Alto Vicentino) in una delle aree calde del nord-est. Per quel giorno fui un operaio assenteista, anche se si sfilava proprio "davanti a bottega"... Ed io sfilai inalberando la mia eretica bandiera rossa con A cerchiata nera (molto ecumenica comunque).

Ma una manifestazione non poteva bastare per rimarginare ferite e senso di morte. Complici la giornata quasi estiva e la frustrazione (o l'eccesso di adrenalina) decisi su due piedi che era giunto il momento di tradurre in pratica un vecchio progetto a lungo solo vagheggiato. Attraversare Vicenza discendendo il Retrone a bordo del vecchio canotto che per un decennio era stato utilizzato dal gruppo speleologico “Proteo” per superare il laghetto di Caronte al Buso della Rana, all'epoca ancora la grotta più lunga d'Italia. Canotto considerato ormai quasi inservibile o comunque pericoloso dato che periodicamente si sgonfiava nei momenti meno opportuni. Sentimentale come al solito, non me l'ero sentita di vederlo mandare in discarica e lo avevo acquistato cercando poi di ripararlo alla meglio con toppe da bicicletta. Affrontare quel fiume, in odore di fogna a cielo aperto, assumeva i contorni di una sfida; non tanto ai pantegani e alla leptospirosi, ma più o meno inconsapevolmente, al conformismo, all'omologazione, ai binari precostituiti dei percorsi quotidiani (un po' situazionista, dai...). Una reazione anticipata e preventiva all'infrangersi di qualche sogno in più come gli avvenimenti del maggio '75 a Milano preannunciavano inesorabilmente. Insomma, “prima di cadere sul fango della via...” preferivo andare ad impantanarmi per bene da solo. Compagno di navigazione, il dottor Dino Sgarabotto già in procinto di partire volontario per il Kenia con il CUAMM. Entrammo in acqua al ponte del quareo, non lontano dalla basilica romanica di Sant'Agostino e dalla zona industriale. In due in un canotto da un posto e mezzo scarso, un groviglio di gambe e pagaie con i piedi che sporgevano e lambivano il liquame, pardon l'acqua. Unico conforto, il robusto rivestimento in tela cerata che aveva dato buoni risultati anche sugli infidi, irregolari e taglienti fondali dei laghetti sotterranei.

Si procedeva tranquillamente, nonostante le numerose e inquietanti bocche di scarico che riversavano copiosamente sostanze multicolori di incerta origine da cui cercavamo di tenerci alla larga. Sapevamo di essere in prossimità di luoghi a noi ben familiari, ma al momento non identificabili data l'insolita prospettiva. Le “Valli di sant'Agostino” dove fiorivano gli iris di palude, quelli gialli; la palestra di roccia della Gogna dove si poteva ancora incontrare d'inverno qualche esemplare di picchio muraiolo; la voragine Bedin (non ancora scandalosamente riempita di materiali); la chiesetta di san Giorgio, un'eredità longobarda...

In questo tratto il Retrone lambisce le estreme propaggini dei Colli Berici e il suo corso ne riproduce, mantenendosi a distanza, il profilo in pianta. Costeggia poi l'area a ridosso della stazione ferroviaria e si dirige verso il centro storico. Dopo il ponte della ferrovia si intravedeva la passerella per pedoni (e ciclisti con bici a mano), nostra abituale e indispensabile scorciatoia per la Gogna (e per sfuggire momentaneamente al traffico). Come la passerella, anche alcuni grandi alberi (piope) qui svettanti vennero in seguito sacrificati per una nuova arteria. Se non ricordo male, per accedere alla passerella si attraversava un prato incolto (con figari e un paio di statue ricoperte di edera) da dove si poteva scendere alla sponda del fiume, ricoperta da pietre e mucillagini verdastre. Qui un giorno rinvenni un vistoso esemplare di carpa a specchi, boccheggiante e arenata tra le pietre. Le periodiche, micidiali e non certo casuali fuoriuscite notturne di scarichi industriali non lasciavano scampo alle creature del fiume. In altre occasioni avevo scorto esemplari di luccio trascinati dalla corrente e ormai senza forze. Da allora qualcosa è cambiato? Temo che ormai (nonostante l'installazione di un depuratore, ma periodicamente sommerso dalle alluvioni) carpe e lucci si siano estinti. Anche perché, se in teoria la coscienza ambientale è aumentata, la produzione industriale lo è molto di più.

Dopo aver costeggiato il Campo Marzo e superato il punto in cui la Seriola si riversa nel Retrone (una cascatella frequentata dalle cutrettole che all'epoca trasportava insieme all'acqua anche qualche pesce rosso evaso dai Giardini Salvi), riconobbi un albero, una paulonia, di cui negli anni cinquanta (in epoca non sospetta) avevo impedito lo sradicamento per gioco da parte di alcuni coetanei. Per la cronaca, è ancora lì, vivo, vegeto e vegetale. Parentesi di archeologia industriale. In questo punto, fino agli anni '20, le acque della Seriola venivano catturate da una conduttura che scavalcava il fiume per andare ad alimentare la Filanda Sperotti sulla riva opposta. Alla faccia dei “beni comuni”.

TRA RIFIUTI, MIASMI E PANTEGANI...

Fuoriuscendo da una delle due arcate di ponte Furo venimmo intercettati da una squadra di turisti impegnati a immortalare uno degli scorci più suggestivi (“fa tanto Venesia...”) della città del Palladio. Anche se, bisogna dirlo, a pelo d'acqua quel giorno il fetore era irrespirabile. La vicinanza ti frega, a volte. Sbarcammo per una breve sosta sulla scalinata di un vecchio imbarcadero. Ad additarci il cammino, il braccio proteso e consumato dal tempo di una statua di san Martino. Forse in passato sosteneva una lampada per i naviganti nottambuli. Sulla riva opposta, sovrastando alberi e case, troneggiavano la cupola verde rame della Basilica (ricostruita dopo i bombardamenti del 1944) e la Torre Bissara con la caratteristica, lieve, inclinazione. Qui avremmo dovuto risalire e concludere l'avventura. Ma, dopo un rapido consiglio di guerra e aver rigonfiato per bene (con una pompa da bicicletta) il canotto, decidemmo di riprendere la navigazione nonostante le incognite. Fino a quel punto eravamo sopravvissuti (e il nostro natante non si era sgonfiato neanche tanto), ma cosa ci avrebbe riservato il tratto successivo? Immerso tra le abitazioni, da qui il fiume ci risultava meno conosciuto. Transitammo serenamente sotto l'unica arcata di ponte san Paolo cercando invano sulla riva destra i resti dell'imbarcadero del mitico “ammiraglio” Pivetta, ricordato anche da Goffredo Parise nelle sue opere ambientate a Vicenza, .

Gradualmente, tra ponte san Paolo e ponte san Michele (un autentico scorcio veneziano a Vicenza) il numero dei pantegani era andato aumentando con ritmo esponenziale. Le simpatiche bestiole spuntavano da ogni pertugio e orifizio, come nell'incubo di un etilista in crisi di astinenza. Zampettavano agilissimi sui bordi in cemento delle rive, si intrufolavano nei tubi di scarico, attraversavano il fiume con noncuranza, da vera specie dominante.

D'altra parte erano a casa loro e noi eravamo gli intrusi. Intrusi che intanto facevano gli scongiuri pensando al precario equilibrio dell'imbarcazione. In prossimità del ponte delle Barche (si dice di origine romana) il viaggio divenne una vera calata agli Inferi.

Solo un'arcata era relativamente sgombra e accessibile. Riuscimmo a infilarla per puro caso, grazie più alla lieve corrente che alle nostre maldestre pagaiate (“pagaierete caro, pagaierete tutto...”, una condanna biblica). Nell'altra arcata, completamente ostruita, si era formata una barricata di ramaglie e immondizie varie. Appena superato il ponte, ci accorgemmo che l'acqua scura (limacciosa?) del fiume era solcata da un rivolo rosso vivo. Eravamo in corrispondenza del macello comunale (poi trasferito in zona Est) da dove sgorgava una sorgente di sangue fresco insieme a frattaglie di ogni genere. Attorno si affollavano orde di ratti e alcuni esemplari di columba livia metropolitana, magri e spennacchiati come avvoltoi in miniatura. Mi ricordai (con un senso di disgusto che forse preannunciava la mia scelta vegetariana) della lunga teoria di anelli in ferro sul muro esterno, all'inizio di viale Giuriolo, dove talvolta avevo intravisto i vitellini qui legati in attesa dell'esecuzione. Tutto ciò era ovviamente ignobile, anche se all'epoca non avevo ancora ben colto il nesso tra oppressione umana e oppressione animale. Dieci anni dopo, salvando un vitellino (Alex) dal mattatoio, avrei in qualche modo, simbolicamente, riscattato quella miopia che non ci permetteva (anche a noi compagni) di ribellarci per le sofferenze inflitte ai nostri fratelli animali. Ma questa è un'altra storia.

Tornando al Retrone (anzi “nel Retrone”), vorrei precisare che non ero (e non sono) particolarmente suggestionabile nei confronti del piccolo popolo animale. Apprezzavo la presenza di chirotteri svolazzanti nelle grotte (evitando comunque di frequentarle in inverno, dato che un brusco risveglio dal letargo risulta micidiale per le simpatiche creature) e nutrivo profonda simpatia per natrici, ramarri, rospi (“più rospi, meno ruspe”), salamandre, talpe (le ciupinare) e altre creature. Rispetto assoluto anche per le vipere (contando sulla reciprocità) e non mi inquietavo se nel sacco a pelo si rintanava qualche scorpioncino. Una volta, in un casolare abbandonato di Rio Freddo, rinvenni (e trasportai in luogo più appropriato) un'intera famiglia, la madre con i cuccioli sul dorso. E non credo di essere stato particolarmente prevenuto nemmeno nei confronti del ratto di chiavica di cui con il tempo ho imparato ad apprezzare le indubbie doti (l'alto quoziente intellettivo, lo spirito comunitario, il fatto che abbia contribuito a debellare la peste...).

Ma forse in quella circostanza era stato superato un limite, la mia personale soglia di tolleranza.

Proseguimmo oltre infilando il tratto di Retrone che corre parallelo al Bacchiglione (proveniente dal ponte degli Angeli) fino alla stadio Menti e al ponte della ferrovia.

Gli anni trascorsi hanno contribuito a cancellare qualche ricordo, ma sicuramente avrò pensato al mio incontro di qualche anno prima con una famiglia di Sinti in fuga (v. “Correva l'anno 1970...” su Germinal n. 113-114) e al monumento dei Dieci Martiri fucilati dai fascisti proprio sulla striscia di terra tra i due fiumi.

Ricordo invece che percorremmo incerti e sempre più lentamente l'ansa, all'epoca circondata da alberi frondosi, retrostante Piarda Fanton. Tutti ancora presenti all'appello i grandi platani di viale Margherita destinati loro malgrado ad un attimo di celebrità quindici anni dopo. Un contenzioso tra amministrazione comunale che intendeva abbatterli tutti per far posto ad un ampliamento stradale e una solitaria ambientalista (Elena Barbieri, sempre lei!) che in una giornata di pioggia sottile si piazzò davanti alle ruspe impedendo l'ennesimo ecocidio.

Immersi nell'alveo profondo, tra antiche case e muraglie, discutemmo del misterioso e, stando a quanto ci raccontavano alcuni parenti operai al lanificio Rossi, lunghissimo tunnel in cui il Retrone si infilava come un fiume carsico e dove l'azienda scaricava coloranti e detergenti in quantità industriale. Che fare? Decidemmo di sbarcare e concludere la nostra escursione fluviale. In vista del ponte dei Marmi, ci portammo a ridosso della riva destra che apparentemente sembrava più abbordabile. Ricoperta d'erba, ci aveva tratto in inganno. Il suolo era in realtà un amalgama, un appiccicoso e fetido impasto di fanghiglia, liquami e oleosi scarichi industriali. Qui il capitalismo riversava le sue viscere maleodoranti. Appena posai il piede, mi venne risucchiato. Sprofondai in quelle infette sabbie mobili fino a metà polpaccio riuscendo a fatica ad estrarre l'estremità resa ormai nauseabonda. Spinsi nuovamente il cannotto nella corrente e affrontammo l'ignoto destino. Dopo ponte dei Marmi, l'antro buio ci divorò totalmente, pur lasciando intravedere nella penombra un luccichio dovuto alle sottili increspature dell'acqua. Sperando di non incontrare un dislivello eccessivo, una cascatella, proseguimmo trasognati tra indistinti pilastri in cemento (le pupille si andavano allargando) ormai nelle viscere dell'impianto industriale, detto el stabiimento (senza la “elle”), dal caratteristico color zucca. Riemersi alla luce e al calore, il primo saluto da una viatara (gallinella d'acqua), una madre con pulcini neri al seguito. Ignara o indifferente rispetto all'inquinamento, aveva scelto di nidificare su questo scampolo di riva ricoperto da uno stentato canneto, un po' squallido ma al riparo dalle doppiette.

Poco dopo transitammo sotto una delle due passerelle di corde che mio padre aveva attraversato a braccia durante il bombardamento del 1944 (v. “Mio padre partigiano” su A, Rivista anarchica n.289). Eccitati per lo scampato pericolo, ci lasciammo trasportare fino alla confluenza con il Bacchiglione. Con le pagaie sollevate e cantando inni sovversivi, sfilammo sotto gli occhi allibiti di alcuni pensionati che, bici alla mano, stavano tranquillamente discorrendo sulla riva dove all'epoca iniziava l'aperta campagna.

Gianni Sartori

CON OGNI “MEZZO” NECESSARIO...

Ma cosa c'entra 'sto pezzo sul Retrone con la speleologia? C'entra, c'entra, almeno indirettamente.

Intanto lungo il corso del Retrone c'era un bell' esempio di “speleologia urbana”, il tunnel sotto il lanificio Rossi, anche se all'epoca l'esplorazione di cunicoli, catacombe e fognature (possibilmente in disuso) non andava ancora di moda. Per non parlare poi della miriade di fori, orifizi e aperture altamente evocativi (in senso speleologico s'intende) che si spalancavano lungo l'infernale percorso.

E poi le “giornate di maggio” del 1975 sono entrate di diritto nella storia della speleologia italiana. Da quando vennero ricordate dallo speleologo (e compagno) torinese Andrea Gobetti nel suo “Una frontiera da immaginare” dove si parla soprattutto di grotte, ma non manca qualche riferimento alle lotte degli anni settanta. Giornate in cui Andrea, amico di Tonino Micciché, ebbe una parte attiva. Tanto attiva che al nipote (degenere?) di Piero Gobetti costò poi la galera. Ma è soprattutto il “mezzo” (il canotto) a qualificare l'articolo come parte integrante della speleologia vicentina. Almeno di quella non ufficiale, considerando che all'epoca il sottoscritto era già stato espulso dal sodalizio per eccessiva esuberanza (anche se ho sempre pensato che la politica c'entrasse qualcosa, visto che la proposta di espulsione era venuta da un democristiano di destra). Il “mezzo”, dicevo. Ed è noto che “il mezzo è il messaggio”. Magari chi l'ha scritto non pensava ai mezzi di trasporto, ma tant'è. Scripta manent e poi ognuno ci vede quel che gli pare. Per concludere. Avevo conservato per molti anni il nobile reperto, anche quando era ormai inservibile, pensando di poterlo un giorno donare a qualche Museo della Speleologia Prealpina insieme a vetuste scalette e ingombranti lampade a carburo, convinto che chi perde la memoria del passato rinuncia a capire il presente e si lascia fregare il futuro. Purtroppo sembra essere scomparso dopo l'ennesimo trasloco. Peccato.

G.S.

Gianni Sartori - 28/12/2015 - 18:05

×

![]()

Testo e musica di Giovanna Marini

Correvano coi carri

[2003]

dall'album Buongiorno e Buonasera

Caravan/Sonymusic 2003

Si veda anche Per Claudio Varalli.

GIANNINO ZIBECCHI: STORIA DI UN ASSASSINIO DI STATO

di Riccardo Venturi, dalla mailing list Brigatalolli, 26 ottobre 2005

E piazza Cavour è proprio la destinazione del corteo, che via via si fa immenso. Però non si ferma in piazza Cavour. Prosegue verso via Mancini, dove c’è la federazione nazionale del MSI,

ovvero la "centrale" dalla quale si diramano gli squadristi.

A sua difesa, ovviamente, vi è un imponente schieramento di carabinieri e polizia. Anche loro sanno sempre da quale parte stare. E anche qui, puntuale, scatta la trappola. Migliaia

di persone si ammassano in corso XXII marzo e ingaggiano con le “forze dell’ordine” una vera e propria battaglia. Da piazza Cinque Giornate arriva una colonna di automezzi dei carabinieri lanciata a tutta velocità, e che si divide in due tronconi

secondo un ordine prestabilito (come verrà accertato nel processo che si svolgerà nel 1980). Dagli automezzi si comincia a sparare sulla folla, che tenta di scappare; ma sul lato destro di corso XXII marzo, all’angolo con via Cellini, il camion dei carabinieri che stava “ripulendo” il marciapiede con l’evidente scopo di investire chiunque si trovasse sulla sua traiettoria, si trova in mezzo un palo con un orologio pubblico. Il guidatore fa un brusco scarto per evitare l’ostacolo e ripiomba sulla strada travolgendo in pieno Giannino Zibecchi, giovane insegnante di educazione fisica, che viene preso in pieno, schiacchiato e ucciso. Un numero imprecisato di altri manifestanti rimane ferito, chi colpito anch’egli dai mezzi, chi da colpi di arma da fuoco. La strada si svuota all’improvviso; rimangono soltanto gli sbirri e il corpo sfracellato di Giannino Zibecchi.

L’assassinio di Varalli e Zibecchi scatena un’ondata di manifestazioni in tutta Italia; ovunque l’ordine del governo “democratico” (e cristiano) e uno solo: quello di reprimere qualsiasi protesta.

E di insabbiare e annullare indagini e processi contro gli autori degli omicidi, fossero fascisti o carabinieri poca differenza fa.

Per l’assassinio di Zibecchi vengono rinviati a giudizio e processati tre carabinieri. Sono Sergio Chiarieri, autista del camion che ha schiacciato Giannino Zibecchi; il tenente Antonio Gambardella, capomacchina del medesimo automezzo, e il capitano Alberto Gonella, responsabile dell’intera colonna dei carabinieri. Sono imputati, letteralmente, di “concorso colposo fra loro per aver cagionato la morte di Giannino Zibecchi per colpa aggravata della previsione dell’evento”. La prima udienza del processo è fissata per il 15 ottobre 1979. Il servizio d’ordine dentro e fuori l’aula è affidato, non

ci credereste, ai carabinieri. E adesso preparatevi ad avere un déjà vu e un déjà lu.

Interrogato, l’autista Chiarieri dichiara di “essere stato colpito da un oggetto alla testa” (sarà stato un estintore???) e giustifica ogni imprecisione, contraddizione ed omissione del proprio racconto con “lo stato di shock”. In aula viene quindi fatta ascoltare la registrazione della comunicazione radio tra l’autocolonna, il comando dei carabinieri e la questura: vi si ascolta, testualmente, quanto segue: “…occorre passare attorno con le auto…con gli automezzi dovete caricare…”

La manovra “a sfollagente” compiuta dalla colonna dei carabinieri (una formazione aperta a V rovesciata con gli ultimi due camion a “spazzare” i marciapiedi) viene comunque accettata come dato certo, al punto che la Corte, a più riprese, ne riconosce addirittura la “legittimità” e “conformità alle regole di strategia di intervento in ordine pubblico”. Per questa ragione, dietro sollecito del Pubblico ministero, che pure si dichiara “contrario all’assoluzione dei tre imputati”, il 27 ottobre 1979 la Corte rinvia tutti gli atti del processo alla Procura perché essa svolga una nuova istruttoria che possa ridefinire le responsabilità dei tre imputati e analizzi la responsabilità di ufficiali superiori.

La Procura, però, non condivide questa delibera e il 10 gennaio 1980 rimette gli atti alla Corte di Cassazione che, il 14 aprile successivo, accoglie l’opposizione e ritrasmette gli atti al Tribunale perché proceda nel giudizio.

Il processo viene quindi riassegnato, in un primo tempo, alla stessa IV sezione e successivamente, per “motivi di opportunità” all’VIII sezione penale. La Procura invia d’ufficio avvisi di garanzia ai tre ufficiali dei carabinieri superiori al capitano Gonella: i generali Cetola e Palombi e il colonnello Ena, ma ancor prima dell’inizio del nuovo processo, spedisce gli atti all’Ufficio Istruzione, chiedendo l’archiviazione del caso.

La prima udienza viene fissata per il 12 novembre 1980.

Pubblico ministero e rappresentante dell’accusa è Giorgio Della Lucia; la corte, invece, è presieduta dall’attuale “eroe della sinistra”, quello del "resistere, resistere, resistere", Francesco Saverio Borrelli. Dei tre imputati, nel frattempo, l’autista Chiarieri ha lasciato i carabinieri; ma conferma la sua versione dei fatti (“mi sentii colpire alla testa, sbandai…”). Gonella dichiara invece che "non ci fu nessuna carica ma solo un trasferimento di truppe su camion dalla caserma di via Lamarmora a quella di via Fiamma. Nessuno ordinò di caricare: io, comunque, ero a bordo di una camionetta colpita da una molotov e mi allontanai subito dalla colonna”. Si faccia ben attenzione alle versioni dei carabinieri: l’oggetto che “colpisce alla testa”, la camionetta “colpita dalla molotov”.

Tutti, anche i superiori degli imputati, sostengono che la colonna era diretta a “proteggere la caserma di via Fiamma, minacciata da un attacco dei manifestanti”, ma in un documento acquisito successivamente dalla Corte, Palombi, scrivendo ai suoi superiori, sostenne che la colonna di mezzi era diretta in via Mancini.

Il giorno 27 novembre 1980 interviene il Pubblico ministero, Giorgio Della Lucia. Ovvero colui che dovrebbe sostenere l’accusa. A sorpresa, invece, chiede alla Corte di assolvere tutti gli imputati per insufficienza di prove.

Sostiene che Chiarieri condusse il camion sul marciapiede e poi travolse Zibecchi "per un'autonoma reazione riflessa" perchè "in stato confusionale", malgrado i periti in aula avessero escluso che la traiettoria del camion potesse essere compatibile con la guida di un uomo in stato di incoscienza.

Per il Pubblico ministero non esistono neppure "elementi certi di colpevolezza" per quanto riguarda la carica compiuta con i camion, ed "era impossibile che la carica fosse stata ordinata, perchè il capitano Gonella prese il comando della colonna appena prima di raggiungere via Mancini, in una situazione frenetica."

A sostenere l'accusa rimangono solo gli avvocati di Parte civile, che ribadiscono che in corso XXII marzo, il 17 aprile 1975 ci fu una carica vera e propria, ordinata da Gonella, ma predisposta dai superiori dello stesso capitano.

Dopo 3 ore e mezza di camera di consiglio, la Corte emette la sentenza: tutti assolti. I due ufficiali “per non aver commesso il fatto”, Chiarieri “per insufficienza di prove”.

Nella motivazione della sentenza, il presidente Francesco Saverio Borrelli si esibisce in un esercizio di alta acrobazia ultragarantista per sposare ogni possibile ipotesi favorevole ai tre imputati. Un documento che può essere apprezzato solo in una lettura integrale. Questa sentenza mise praticamente fine al percorso giudiziario del “caso Zibecchi”. Per norma generale, gli avvocati di parte civile non possono impugnare la sentenza, ma solo costituirsi in un nuovo eventuale processo promosso dal

Pubblico ministero o dagli imputati. Il Pm che aveva chiesto e ottenuto l’assoluzione, non ricorse certo. I due ufficiali ottennero il massimo che potessero aspettarsi. Chiarieri si “accontentò” dell’assoluzione per insufficienza di prove.

L’inchiesta stralcio sugli ufficiali superiori dei Carabinieri venne archiviata.

Giannino Zibecchi si è quindi ufficialmente suicidato.